तिब्बत न केवल भौगोलिक ऊंचाई से, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अद्वितीय है. भारत के साथ तिब्बत के संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं. दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक-अध्यात्मिक साझी विरासत है. तिब्बत में स्थित कैलाश-मानस सरोवर किसी भी भारतीय के लिए विश्व के सबसे पवित्र स्थलों में एक है. स्कन्द पुराण का मानस खंड तिब्बत स्थित नदियों, पर्वतों और अन्य तीर्थों की महिमा से भरा है. तिब्बती बौद्ध धर्म, जिसे वज्रयान परंपरा भी कहा जाता है, ने न केवल तिब्बती समाज को ढाला बल्कि संपूर्ण एशियाई सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला. यह वज्रयान धर्म प्रारंभिक-मध्यकाल में बंगाल में फला-फुला और वहीं के बौद्ध वज्रयानी साधकों द्वारा तिब्बत ले जाया गया. कई शताब्दियों तक भारत और तिब्बत के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान के साथ व्यापारिक संबंध भी बने रहे.

परंतु बीसवीं शताब्दी में चीन के उभार और कम्युनिस्ट शासन की स्थापना ने तिब्बत की इस आध्यात्मिक धरोहर को गहरे संकट में डाल दिया. आज तिब्बत का प्रश्न केवल धर्म या संस्कृति का प्रश्न नहीं है, बल्कि चीन की विस्तारवादी नीति, उसकी कम्युनिस्ट विचारधारा और एशिया की भू-राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है. भारत के उलट चीन में विस्तारवादी नीति उसके सामरिक संस्कृति का हिस्सा रहा है. तिब्बत ही भारत-चीन सीमा विवाद का मूल कारण है. साल 1962 का युद्ध भी तिब्बत में चीन के कब्जे और तिब्बती नेतृत्व को भारत द्वारा शरण देने से जुड़ा था. भारत के लिए तिब्बत 'बफर जोन' और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था. चीन के कब्जे ने सीधे भारत-चीन सीमा को असुरक्षित बना दिया. भारत ने तो चीन की ओर बौद्ध और हिन्दू संतों द्वारा भारतीय दर्शन के सार्वभौम संदेश भेजे थे. जबकि चीन ने हमेशा ही भारत की संप्रभुता पर गिद्ध दृष्टि डाली है. हालांकि हाल के दिनों में विश्व राजनीति में एक नए प्रकार की सुगबुगाहट शुरू हुई है, किन्तु दूध के जले को मट्ठा भी फूंक कर पीना पड़ता है. भारत-चीन के संबंधों को भी इस मुहावरे के संदर्भ में देखना होगा.

चीन का विस्तारवाद

एक तो चीनी राज्य ऐतिहासिक रूप से विस्तारवादी रहा है, ऊपर से वहां कम्युनिस्ट क्रांति हो गई. यह एक खतरनाक अभिक्रिया थी. यूरोप के जिस प्रबोधन युग से नवीन राजनीतिक विचारधाराओं का जन्म हुआ, उनमें कम्युनिज्म प्रधान है. हालांकि, प्रबोधन के कई आलोचक प्रबोधन से निकली विचारधाराओं को अब्राहमीक मजहबों का सेकुलराइज्ड स्वरूप मानते हैं. इनमें अपनी पुरातन संस्कृति से घृणा और उसको तहस-नहस करने की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति दिखती है. क्रिश्चयनिटी और अन्य मजहबों ने जैसे अपने स्थानीय पुरातन धर्म और संस्कृति को तहस-नहस किया (यूरोपीय और अरबी पेगान धर्मों का उदाहरण दे सकते हैं,जिन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया गया). ठीक वैसे ही कम्युनिस्ट क्रांतियों ने भी कई स्थानों में सांस्कृतिक संहार किए. चीनी क्रांति ने 'सांस्कृतिक क्रांति' के नाम पर चीन के पुराने बौद्ध और कन्फ्यूशियस धर्म की पुस्तकों, मठों, मंदिरों का समूल विनाश किया. इसी प्रकार की नीति उसने तिब्बत के प्रति भी अपनाई.वहां के धर्मिक ढांचें को नेस्तनाबूद करने की मंशा से दलाई लामा और चीनी विस्तारवादी नीति के आलोचक तिब्बती नेताओं को या तो भागने पर मजबूर किया या उनका खात्मा कर दिया.

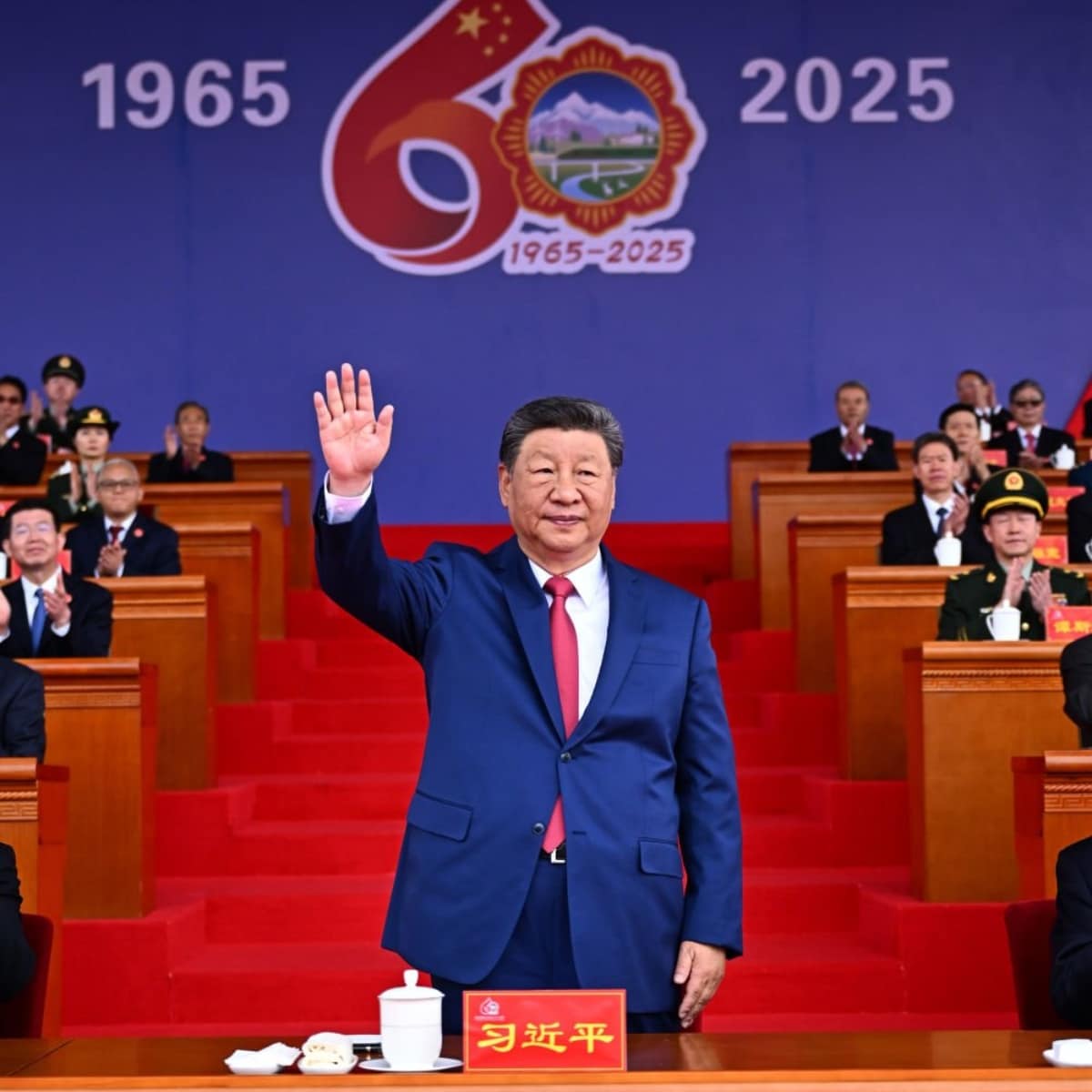

राष्ट्रपति शी जिनपिंग तिब्बत में स्वायत्त शासन के 60 साल होने के अवसर पर तिब्बत गए थे

तिब्बती बौद्ध धर्म महायान और वज्रयान परंपराओं का मिश्रण है. इसमें 'करुणा' और 'बोधिचित्त' का विशेष महत्व है. गुरु-शिष्य परंपरा, वृहत मठों का निर्माण, तांत्रिक साधनाएं, ध्यान और मंत्रोच्चार के साथ गुरु की भूमिका इसमे केंद्रीय है. दलाई लामा और पंचेन लामा नामक ये दोनों गुरु संस्थाएं न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक नेतृत्व के प्रतीक भी रही हैं. तिब्बती समाज में धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, कला और राजनीति तक गहराई से जुड़ा रहा है.यही कारण है कि जब कम्युनिस्ट चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया, तो यह केवल एक भौगोलिक विजय नहीं थी, बल्कि एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर पर आघात था.

चीन में कब पहुंचा बौद्ध धर्म

चीन में बौद्ध धर्म दूसरी शताब्दी ईस्वी में पहुंचा. वह धीरे-धीरे महायान रूप में वहां विकसित हुआ. चीन के बौद्ध धर्म में ध्यान (Chan, जिसे बाद में जापान में Zen कहा गया), बौद्ध सूत्रों का अध्ययन और दार्शनिक विवेचन प्रमुख अंग रहे हैं. ऐतिहासिक रूप से चीन की हर राजवंशीय सत्ता ने बौद्ध धर्म को या तो संरक्षण दिया या उसका दमन किया. साल 1949 की चीनी कम्युनिस्ट क्रांति के बाद जब माओत्से तुंग ने सत्ता संभाली, तब धर्म को 'जनता की अफीम' बताया गया. हजारों मंदिर बंद किए गए या नष्ट कर दिए गए, भिक्षुओं को श्रम शिविरों में भेजा गया और धार्मिक गतिविधियों को कड़ी निगरानी में रखा गया. आज भी चीन का बौद्ध धर्म राज्य के धार्मिक मामलों के ब्यूरो के अधीन है. हर बौद्ध मठ और संस्था को सरकार की अनुमति और दिशा-निर्देशों के अनुसार ही चलना पड़ता है.

साल 1950 के आक्रमण में चीनी सेना ने धर्म और अंधविश्वास के शिकंजे से 'मुक्ति' के नाम पर तिब्बत पर आक्रमण किया. साल 1951 के 17 सूत्रीय समझौते के तहत तिब्बत को 'स्वायत्त क्षेत्र' का दर्जा मिला, लेकिन वास्तव में वह बीजिंग के पूर्ण नियंत्रण में चला गया. साल 1959 के तिब्बती विद्रोह को चीनी सेना ने कुचल दिया और दलाई लामा को तिब्बत से पलायन करना पड़ा. दलाई लामा भारत आए और धर्मशाला में निर्वासित सरकार स्थापित हुई.

चीन में बौद्ध धर्म के साथ क्या हुआ

सांस्कृतिक क्रांति (1966-76) के दौरान तिब्बत के छह हजार से अधिक मठ नष्ट हुए. लाखों बौद्ध पांडुलिपियों को जला दिया भिक्षुओं को जबरन पुनः शिक्षण शिविरों में भेजा गया. किन्तु इस कम्युनिस्ट दमन के बावजूद दलाई लामा और निर्वासित तिब्बत सरकार भारत भूमि में रहकर एक प्रतीकात्मक विरोध अवश्य दिखाती रही है.

14वें दलाई लामा (तेनजिन ग्यात्सो) आज तिब्बत की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अस्तित्व के प्रतीक हैं. उन्होंने 'पूर्ण स्वतंत्रता' की मांग से हटकर 'मध्य मार्ग' अपनाया— तिब्बत चीन का हिस्सा रहे, परन्तु उसे वास्तविक स्वायत्तता और धार्मिक स्वतंत्रता मिले. भारत में उन्होंने न केवल तिब्बती समुदाय को संगठित किया, बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया. पश्चिमी देशों में उन्हें शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है.

चीन, दलाई लामा को 'अलगाववादी' कहकर नकारता है, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने की योजना बनाता है. यह सीधा धार्मिक मामलों में राजनीतिक दखल है. हाल के दिनों में जब अपने जन्मदिवस के अवसर पर दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी की बात आधिकारिक रूप से कही, तभी से चीनी कम्युनिस्ट सरकार किसी ना किसी तरह अपना प्रभाव दिखाना चाह रही है.

कम्युनिज्म में धर्म क्या है

मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा धर्म को 'मिथ्या चेतना' मानती है. माओ ने इसे जनता को धोखा देने वाला बताया. चीन में धर्म को तीन तरीकों से नियंत्रित किया जाता है: संगठनात्मक नियंत्रण- हर धार्मिक संस्था सरकार के अधीन है. वैचारिक नियंत्रण: शिक्षा और मीडिया में नास्तिकता का प्रचार. प्रौद्योगिकी और निगरानी के माध्यम से जैसे की कैमरों, ऐप्स और इंटरनेट सेंसरशिप के जरिए धार्मिक गतिविधियों पर नजर. तिब्बती बौद्ध धर्म पर इसका असर सबसे गहरा पड़ा है. भिक्षुओं को 'देशभक्ति की शिक्षा' दी जाती है, इसमें उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों की शपथ लेनी पड़ती है.

तिब्बत पर चीनी प्रभाव ना केवल धार्मिक-सांस्कृतिक बल्कि एक गंभीर रणनीतिक प्रश्न भी है. भारत के लिए तो यह एक ज्वलंत मुद्दा है. तिब्बत से भारत में बहने वाली कई बड़ी नदियां निकलती हैं. आने वाले समय में चीन अवश्य ही नदियों के जल पर अपना प्रभाव डालेगा. तिब्बत पर अपने प्रभाव का दिखावा करने के लिए ही पिछले दिनों शी जिनपिंग ने ल्हासा का दौरा किया. इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को मजबूती से लागू करने, मंदारिन भाषा और समाजवादी मूल्यों को फैलाने पर जोर दिया गया.दलाई लामा का कोई उल्लेख नहीं किया गया. इससे यह स्पष्ट हुआ कि चीन इस विषय पर चर्चा से बचना चाहता है. सांस्कृतिक उत्सवों और प्रचार के जरिए यह दिखाया गया कि तिब्बत 'खुशहाल' और 'स्थिर' है— जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है.चीनी सरकार ने तिब्बती बौद्ध धर्म और चीनी समाजवादी दर्शन को एक करने की बात कही. यह नितांत ही हास्यास्पद है. यूरोपीय विचार और भारतीय दर्शन में मेल कभी भी लंबे समय तक नहीं चल सकता. कम्युनिस्ट आदि पश्चिमी विचारधारा प्राकृतिक रूप से हिंसक हैं, जबकि भारतीय दर्शन, जिसकी उपज तिब्बती बौद्ध धर्म भी है, हमेशा प्रेम, करुणा और विश्व बंधुत्व की बात करता है. कम्युनिज्म अन्य सेमेटिक मजहबों की तरह ही एक 'अदरनेस्' पैदा करती है, जहां दूसरे विचारों का कोई स्थान नहीं. इससे अपने विरोधी विचारों के प्रति एक शत्रुबोध की भावना जन्म लेती है. इस संदर्भ में तिब्बत का प्रश्न केवल तिब्बती बौद्ध धर्म का नहीं, बल्कि धर्म और कम्युनिस्ट राजनीति के संघर्ष का प्रतीक है. एक ओर बौद्ध धर्म की करुणा, अहिंसा और आध्यात्मिकता है. दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी की नियंत्रणवादी और विस्तारवादी विचारधारा. बीच में तिब्बती जनता है, जो अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्षरत है.

भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर है. चीन एक कठपुतली पंचेन लामा के जरिए अपने अनुकूल दलाई लामा नियुक्त करना चाहता है. यह तिब्बती संस्कृति और धर्म के लिए सबसे बड़ा संकट होगा. अंततः तिब्बत का प्रश्न यह बताता है कि जब कोई राज्य केवल कम्युनिस्ट नामक शक्ति-नियंत्रक और विस्तारवादी विचार पर आधारित होता है, तो वह सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे कुचल देता है. तिब्बती बौद्ध धर्म की करुणा और चीन की कठोर कम्युनिस्ट राजनीति के बीच यह संघर्ष फिलहाल टलता नहीं दिख रहा है.

डिस्केलमर: डॉक्टर संदीप चटर्जी, दिल्ली विश्विद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उससे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.