मध्य-पूर्व या पश्चिम एशिया दुनिया में सबसे अधिक लड़ाई-झगड़े वाले इलाकों में से एक माना जाता है. इस लड़ाई ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव डाला है. मध्य पूर्व की लड़ाइयों को लेकर अरब जगत बंटा हुआ नजर आता है. इस इलाके की एक प्रमुख ताकत है इजरायल. साल 1948 में इजरायल की स्थापना ने पश्चिम एशिया के देशों की आंतरिक राजनीति पर भी गहरा असर डाला. इजरायल ने इनके समाज, अर्थव्यवस्था, सत्ता-संतुलन, विचारधाराओं और शासन के स्वरूप पर स्थायी प्रभाव डाला है. एडवर्ड सईद का मानना है कि इजरायल की स्थापना पश्चिमी साम्राज्यवाद के सहयोग से संभव हुई. उनका कहना है कि इजरायल ने अरब जगत की जैविक सामाजिक संरचना को खंडित कर दिया. नए इतिहासकार आंदोलन से जुड़े इजरायली इतिहासकार इलान पापे ने 2006 में आई अपनी चर्चित किताब 'द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पेलेस्टाइन'में यहूदी राष्ट्रवाद (ज़ायोनिज़्म) को एक औपनिवेशिक परियोजना (Settler-Colonial Project) मानते हैं, जिसने अरब समाज को विखंडित कर दिया. मशहूर लेखक नोआम चॉम्स्की ने 1983 में अपनी किताब 'The Fateful Triangle: The United States, Israel and the Palestinians' में लिखा है कि इजरायल की स्थापना और उसका कब्ज़ा अभियान क्षेत्रीय अस्थिरता और मानवाधिकार उल्लंघनों के साथ ही पश्चिमी साम्राज्यवादी हितों की सेवा करता है. उनका कहना है कि यह क्षेत्रीय संप्रभुता को कमजोर करता है.

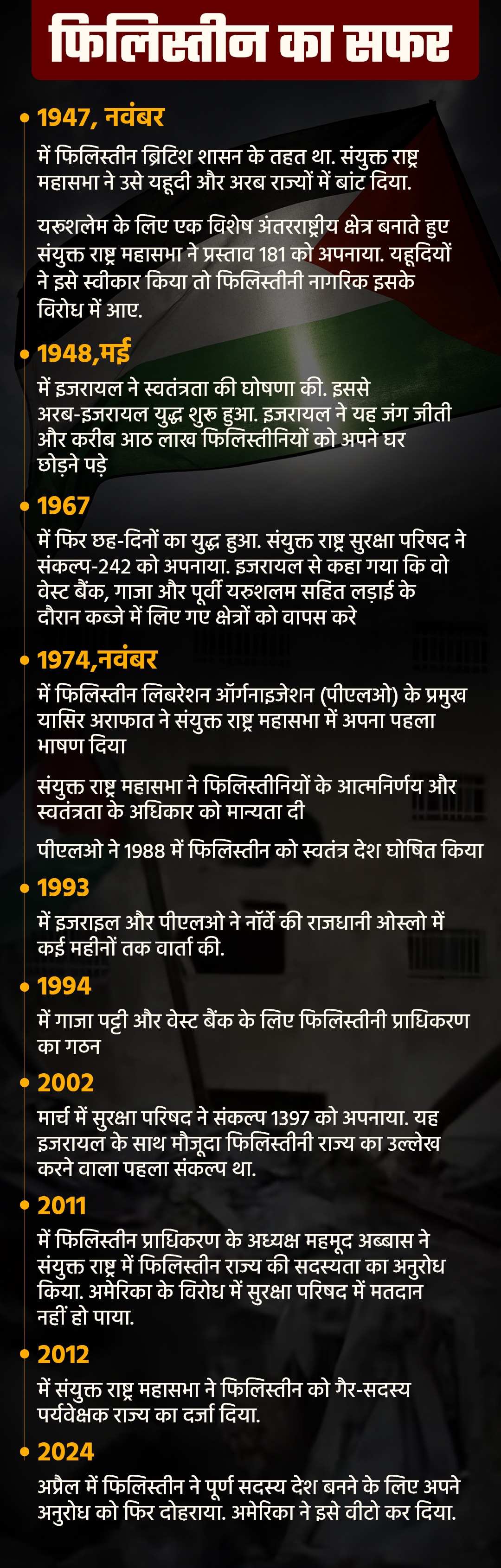

इजरायल की स्थापना और करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों का जबरन विस्थापन (नक़बा) पड़ोसी अरब देशों की शत्रुता का कारण बना. इसके परिणामस्वरूप 1948, 1956 (स्वेज संकट), 1967 (सिक्स डे वॉर) और 1973 (योम किप्पुर युद्ध) हुए. अरब-इजरायल संघर्ष पश्चिम एशिया की राजनीति का केंद्रबिंदु बन गया.विस्थापन से मातृभूमि और राष्ट्रीय पहचान का संकट पैदा हुआ.इसके साथ ही 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ), फतह और हमास जैसे संगठनों का गठन हुआ. फिलिस्तीनी का मुद्दा अरब एकता का प्रतीक और राजनीतिक हथियार दोनों बन गया है.

पलायन से पैदा हुई समस्या

नकबा (पलायन) के दौरान सबसे ज्यादा शरणार्थी जॉर्डन गए थे. जॉर्डन ने 1948 में आए फिलिस्तीनी शरणार्थियों को तो नागरिकता दी, लेकिन 1967 में आए शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी. आज जॉर्डन की कुल आबादी का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा फिलिस्तीनी शरणार्थियों का है. ये फिलिस्तीनी जॉर्डन की राजनीति को पूरी तरह प्रभावित करते हैं.फिलिस्तीनी और मूल जॉर्डनियों में सत्ता-साझेदारी को लेकर विवाद है.

साल 1967 में विस्थापित हुए फिलिस्तीनियों ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए जॉर्डन में रहते हुए इजरायल पर गोलाबारी जारी रखी. इससे जॉर्डन को इजरायल का खतरा लगने लगा. जॉर्डन ने जब इन फिलिस्तीनियों को रोकने की कोशिश की तो उनकी सेना से भिड़ंत हुई हो गई. यह हाशेमाइट शासन के लिए चुनौती थी. इसके बाद यासिर अराफात और उनके संगठन पीएलओ को जॉर्डन से निकाल दिया गया. इसलिए उन्हें लेबनान में शरण लेनी पड़ी. इस घटना को ब्लैक सेप्टेम्बर के नाम से जाना जाता है. आज भी शरणार्थी जॉर्डन की प्रमुख समस्या हैं. यह भविष्य में विकराल हो सकता है.

लेबनान को एक समय मध्य पूर्व के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता था. उसकी राजधानी बेयरूत 1960-1970 के दशक में मिडिल ईस्ट का पेरिस के नाम से मशहूर थी. इसकी दुर्दशा के लिए जबरदस्ती पलायन कर आए फिलिस्तीनी शरणार्थी जिम्मेदार हैं. ये शरणार्थी वहां की कुल आबादी का करीब 10 फीसद होगे. इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वजह से लेबनान युद्धों का अखाड़ा बन गया. फिलिस्तीनी शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध लेबनान के मैरोनाइट ईसाई समुदाय ने किया. उन्हें डर था कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से जनसंख्या बदलाव का संकट आएगा. उन्हें अल्पसंख्यक बन जाने का डर था. फिलिस्तीनी शरणार्थियों को नागरिकता देने के विरोध ने आंतरिक अशांति को बढ़ावा दिया. फिलिस्तीनी शरणार्थियों के नरसंहार की कोशिश की गई. उनके कैंपों में आग लगा दी गई. इसने सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लिया. पीएलओ के लेबनान की जमीन से इजरायल के खिलाफ संघर्ष ने लेबनान को युद्ध में ढकेल दिया. साल 1975–1990 तक गृह युद्ध भड़का. इजरायल ने 1982 में दक्षिण लेबनान पर कब्जा कर लिया. यह 1982–2000 तक चला. इजरायल ने लेबनान की राजधानी को घेर लिया. इसके बाद यासिर अराफात और उनके पीएलओ को ट्यूनीशिया में शरण लेनी पड़ी. इजरायली आक्रामकता के जवाब में हिज़बुल्लाह का उदय हुआ. इस तरह देखेंगे कि लेबनान जैसे देश जो सुंदरता के लिए पर्यटन के केंद्र थे, वो संघर्ष के अखाड़े बन गए.

सीरिया के उदय से पतन तक

सीरिया ने 1948 के युद्ध में भाग लिया. उसे हार मिली. उसने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शरण दी, लेकिन उन्हें बिना नागरिकता के रखा. सीरिया में करीब 4.38 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं.साल 1967 के युद्ध में इजरायल ने सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया. सैन्य हार से सीरियाई सरकार की वैधता पर असर पड़ा. इससे बाथ पार्टी का उदय हुआ.हाफिज अल असद ने 1963 में सीरिया में तख्तापलट कर सत्ता हथियाई. बाद में उनके बेटे बसर अल असद ने राज किया. अपनी सत्ता की वैधता और खोए हुए क्षेत्र की वापसी के लिए वो स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की वकालत करते रहे. लेकिन सीरिया में कोई डेमोक्रेटिक संस्था विकसित नहीं हो पाई. सीरिया प्रतिरोध आंदोलनों का ठिकाना बना (जैसे हमास और हिज़बुल्लाह) और उसे फिलिस्तीनी मुद्दे से आंतरिक वैधता को जोड़कर देखा जाने लगा. अमेरिका इजरायल असद की सत्ता को खत्म करना चाहते थे और खत्म किया. जोलानी पर से आतंकवाद और रखे गए इनाम को हटाया गया. इस तरह सीरिया फिर दल दल में चला गया.

मिस्र ने भी 1948 के युद्ध में भाग लिया था. लेकिन हार से किंग फारूक की प्रतिष्ठा घटी. फ्री ऑफिसर्स क्रांति (1952) के माध्यम से गमाल अब्देल नासिर का उदय हुआ.साल 1956, 1967, और 1973 के युद्धों में मिस्र ने केंद्रीय भूमिका निभाई. 1967 के युद्ध में सिनाई प्रायद्वीप खोया,जिसे कैम्प डेविड समझौते (1979) से वापस पाया. गमाल अब्देल नासिर जैसे नेता फिलिस्तीन मुद्दे का उपयोग पैन-अरेबिज्म के प्रचार में करते थे. 1967 में इजरायल से मिली हार के बाद, पैन-अरेबिज़्म की साख गिरी. मिस्र इजरायल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश बना, जिससे अरब देशों में अलगाव और सादात की हत्या (1981) हुई. इसका परिणाम यह हुआ कि मिस्र एक पुरानी सभ्यता से एक जर्जर अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया.

इराक ने 1948 के युद्ध में भाग लिया, हार से राजशाही की प्रतिष्ठा गिरी. इस हार के बाद इराक से 1948–51 के बीच 1.2 लाख से अधिक यहूदी निकाले गए. इराक में बाथवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ. आंशिक रूप से जायोनिज्म और पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरोध में 2003 तक इराक ने इजरायल का सैन्य और वैचारिक विरोध जारी रखा. सद्दाम हुसैन ने 1991 के खाड़ी युद्ध में अरब समर्थन पाने के लिए इजरायल पर मिसाइलें दागीं. इसके बाद सद्दाम हुसैन पर नरसंहार और परमाणु हथियार रखने के आरोप में अमेरिका ने हमला किया.इसका अंत सद्दाम हुसैन की फांसी से हुआ.

अमेरिका का दोस्त सऊदी अरब

सऊदी अरब ने इजरायल के खिलाफ किसी सैन्य कार्यवाही में भाग नहीं लिया, लेकिन जायोनिज़्म के खिलाफ पैन-अरब और इस्लामी एकता का समर्थन किया. फिलिस्तीन के मुद्दे का घरेलू वैधता और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए उपयोग किया.इससे वहां राजशाही और मजबूत हुई. सबसे बड़ी बात यह है कि खड़ी के देशों ने कम फिलिस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार किया. यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक में फिलिस्तीन शरणार्थी हैं, जिनकी वहां की आबादी में हिस्सेदारी के बारे में सिर्फ अनुमान ही हैं. खाड़ी युद्ध के दौरान करीब दो लाख फिलिस्तीनियों को कुवैत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. उनमें से कई ने जॉर्डन और अन्य देशों में पुनर्वास किया.

मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया (मगरिब देश) 1948 में सीधे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाद में फिलिस्तीन के समर्थन में वैचारिक रूप से शामिल हुए. एक बड़ी यहूदी आबादी ने तनाव और जायोनिस्ट प्रभाव के कारण इजरायल या फ्रांस का रुख किया. जायोनिज्म ने अरब-यहूदी संबंधों में दरार पैदा की. इन देशों ने पीएलओ को राजनीतिक और राजनयिक समर्थन दिया. मोरक्को ने अमेरिका के दवाब में 2020 में इजरायल से संबंध सामान्य किए (अब्राहम समझौते), लेकिन इस समझौते में अरब जनता खुश नहीं है.

यमन अरब राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ लेकिन इजरायल के साथ युद्ध में शामिल नहीं हुआ था. दशकों से यमन गृह युद्ध में फंसा रहा. हाल के दिनों में हुती को गाजा के समर्थन में मिसाइलें दागना अरब जनमानस में इसकी वैधता को बढ़ता है. ईरान की राजनीति की बात की जाए तो अयातुल्लाह रुहोल्लाह मुसावी खुमैनी से पहले (1979) पहलवी बंश के शासक अमेरिका और इजरायल के समर्थक रहे. ईरानी इस्लामिक क्रांति में कम्यूनिस्ट और धर्मनिरपेक्ष गुटों ने अमेरिकी साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए क्रांति में साथ दिया, लेकिन बाद में ये सभी इस सत्ता के खिलाफ हो गए. क्रांति के बाद इसने अमेरिका और इजरायल को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना.फिलिस्तीन संघर्ष अब ईरान-इजरायल टकराव और सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता में भी उलझ गया था. ईरान ने हमास और हिज्बुल्लाह और हुती जैसे गुटों को समर्थन दिया है.

अंतरराष्ट्रीय ताकतों का हित

तुर्की की बात की जाए तो ऑटोमन साम्राज्य एक तरह से तुर्की का ही शासन था. अरब अपनी प्रजातीय श्रेष्ठता और राजनीतिक महत्वकांक्षा के चलते प्रथम विश्वयुद्ध में उसने अंग्रेजों का साथ दिया. ऑटोमन साम्राज्य के बिखरने के बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष सत्ता स्थापित की. वहीं रेचेप तैय्यप एर्दोआन ने एक बार फिर से धर्म की राजनीति के सहारे तुर्की के पुराने इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने देश की संस्थाओं को कमजोर किया है.

इजरायल की स्थापना के बाद अरब जगत में भारी सैन्य व्यय और हथियारों की दौड़ शुरू हुई. अमेरिका और सोवियत संघ की भूमिका बढ़ी. अब चीन भी वहां अपना प्रभाव बढ़ा रहा है. लेकिन गुलामी का बोझ वेस्ट एशिया हट नहीं रहा है. इजरायल के खिलाफ युद्ध की संभावना के चलते कई देशों ने सेना और खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया. यह सैन्य सशक्तिकरण कई जगह सत्तावादी शासन का कारण बना (जैसे सीरिया,इराक) अरब जनमानस के विरोध और आंतरिक अशांति से निपटने के लिए अमरीकी सैन्य अड्डे लगभग सभी अरब देशों में हैं.ये अमेरिकी अड्डे अरब देशों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं न कि इजरायल से. यह एक तरह अमेरिकी उपनिवेशवाद ही है. वो अमेरिका जो दुनियाभर में लोकतंत्र की हामी भरता है. लेकिन अरब देशों से तेल लेता है. अमेरिकी उपनिवेशवाद की वजह से 1970 के दशक से इस्लामी समूहों ने फिलिस्तीन को एक धार्मिक संघर्ष के रूप में पेश करना शुरू किया. मुस्लिम ब्रदरहुड, हमास, हिज़्बुल्लाह जैसे गुटों ने धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक समर्थन हासिल किया. इससे अरब देशों में एथनिक का खेल शुरू हुआ. इसमें अमेरिका और इजरायल का अहम योगदान था. पश्चिम एशिया के जिस देश के नेता ने अमेरिका-इजरायल की हेजेमनी को चुनौती देना चाहा, उसको सत्ता से बेदखल होना पड़ा चाहे सद्दाम हुसैन हों या मुअम्मर गद्दाफी या बसर अल असद या फिर मिस्र की चुनी हुई सरकार. इजरायल के उदय ने अरब की भौगोलिक एकता को खंडित कर दिया, जो एक साझा इतिहास में बंधे हुए थे.

अस्वीकरण:अज़ीज़ुर रहमान आज़मी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वेस्ट एशिया एंड नार्थ अफ़्रीकन स्टडीज विभाग में पढ़ाते हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना ज़रूरी नहीं है.