यह बात भी मददगार है कि RSOC में दिए गए मापदंड की तुलना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS) 2005-06 के आंकड़ों से की जा सकती है। कुछ साल पहले, 'इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली' में NFHS 2005-06 के डाटा से एक सरल-सा बाल विकास सूचकांक प्रस्तुत किया था, जो ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक (HDI) जैसा था। दोनों में फर्क यह है कि बाल विकास सूचकांक में केवल बच्चों के विकास के मापदंड शामिल किए गए। कुछ बदलाव के साथ, RSOC 2013-14 और NFHS 2005-06 का डाटा लेकर बाल विकास सूचकांक फिर से आंका जा सकता था। इस बार बाल विकास सूचकांक में चार सूचक हैं : पूर्णरूप से टीकाकरण प्राप्त बच्चे, 10-14 वर्ष आयुवर्ग का बालिका साक्षरता प्रतिशत, उन बच्चों का प्रतिशत, जो वजन के हिसाब से कुपोषित नहीं, और उन जन्मों का प्रतिशत, जहां मां ने कम से कम एक बार गर्भावस्था के दौरान डॉक्टरी सलाह प्राप्त की। साक्षरता प्रतिशत के लिए हमने 2001 और 2011 जनगणना के डाटा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि RSOC से यह प्राप्त नहीं हुए। सूचकांक को बनाने में चारों मापदंडों को एक समान वजन दिया गया है, और HDI में इस्तेमाल किए गए 'नॉर्मलाइज़ेशन' को यहां भी लागू किया है (यहां देखें)।

ध्यान रखिए, दोनों वर्षों के बीच सूचकांक की तुलना नहीं की जा सकती; 2005-06 और 2013-14 में राज्यों की रैंकिंग की ही तुलना की जा सकती है। गौरतलब है कि दोनों वर्षों में राज्यों की रैंकिंग में खास फर्क नहीं है। सबसे ऊंचे रैंक पर हैं केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश - इन राज्यों को 'सुपरमॉडल' का दर्जा प्राप्त होगा, यदि गुजरात को 'मॉडल' का दर्जा दिया जाए, जो दरअसल वह नहीं है। 20 मुख्य राज्यों की इस रैंकिंग में गुजरात 2005-06 में 14वें स्थान पर था, और 2013-14 में 15वें स्थान पर पहुंच गया। 2013-14 में गुजरात का बाल विकास सूचकांक भारत की औसत से भी कम रहा।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बिल्कुल पिछड़े राज्यों में वही राज्य हैं, जो पहले 'बीमारू' जैसे अनाकर्षक नाम से जाने जाते थे – अविभाजित बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ अंतर उभरने लगे हैं : जैसे जहां तक बाल विकास के मापदंडों का सवाल है, छत्तीसगढ़ ने अपने आपको इस क्षेत्र से अलग कर लिया है। छत्तीसगढ़ का बाल विकास सूचकांक भारत की औसत से ऊपर है, गुजरात से भी ऊपर है। उत्तराखंड की स्थिति और भी अच्छी है। दूसरी ओर, बिहार ने सबसे नीचे का स्थान उत्तर प्रदेश के लिए रिक्त कर दिया है।

बिहार अब भी काफी पिछड़ा है, लेकिन 2005-06 की बहुत खराब स्थिति की तुलना में 2013-14 तक राज्य में काफी सुधार आया है। उदाहरण के तौर पर उन जन्मों का प्रतिशत, जहां मां को गर्भावस्था के दौरान कम से कम एक बार डॉक्टरी चेकअप (Ante-Natal checkup) प्राप्त हुआ, 2005-06 के 34 फीसदी से बढ़कर 2013-14 में 85 फीसदी तक पहुंच गया - सब राज्यों में सबसे ज़्यादा सुधार बिहार में ही हुआ है।

उसी तरह, 2005-06 में पूरी तरह टीकाकरण प्राप्त बच्चों का प्रतिशत 33 से बढ़कर 60 तक पहुंचा है। एक ऐसे राज्य में, जहां कुछ ही समय पहले तक यह माना जाता था कि वह मूल स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चला सकता, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इस सूचकांक में कुछ फेरबदल करके अन्य प्रारूप भी बनाए जा सकते हैं। जैसे पोषण के लिए, वजन की जगह लंबाई का मापदंड इस्तेमाल करके या फिर Ante-Natal checkup की जगह स्तनपान को देखा जा सकता है। इनमें से कुछ प्रारूपों से रैंकिंग में कुछ फर्क ज़रूर आता है, लेकिन मूल आकृति वही रहती है : केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर रहते हैं, और पुराने समय में 'बीमारू' के नाम से जाने जाने वाले राज्य (छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड को छोड़कर) सबसे पीछे, इसमें भी गुजरात पूरे देश की औसत के इर्द-गिर्द ही मंडराता है।

आख़िर सवाल यह उठता है कि केरल, तमिलनाडु और हिमाचल में क्या समानताएं हैं...? इस सवाल का जवाब, कुछ हद तक, यह है कि तीनों राज्यों में मूल शिक्षा के व्यापक होने के बाद ही तेज़ी से तरक्की हुई। तीनों राज्यों में शिक्षा के व्यापक होने के समय में फर्क था, लेकिन बिना किसी अपवाद के, यही सबसे अहम बदलाव रहा। दूसरा, सरकार की सकारात्मक भूमिका, बाद में, कई मूल सेवाएं प्रदान करने तक बढ़ी – स्वास्थ्य सेवाएं, साफ पानी, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्थाएं। तीसरा, सक्रिय सामाजिक नीतियों की वजह से पिछड़े समूह के लोगों को लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवाज़ मिली, जिससे सामाजिक विकास के लिए, सभी राजनैतिक दलों से समर्थन प्राप्त हुआ। चौथा, इन बदलावों से किसी भी राज्य में आर्थिक वृद्धि में कोई बाधा नहीं आई, बल्कि मदद ही मिली। और आखिरी बात, बार-बार चेतावनी दी गई कि केरल, तमिलनाडु और हिमाचल की राह 'सस्टेनेबल' नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इन राज्यों ने सामाजिक सेवाओं का दायरा व्यापक किया और इनकी गुणवत्ता बधाई की हकदार है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में [पथप्रदर्शक] मातृत्व लाभ की योजना शुरू की गई, सस्ते-पौष्टिक भोजन के लिए अम्मा कैंटीन चलाई गई, और बस स्टैंड पर महिलाओं के लिए स्तनपान की जगह उपलब्ध करवाई है।

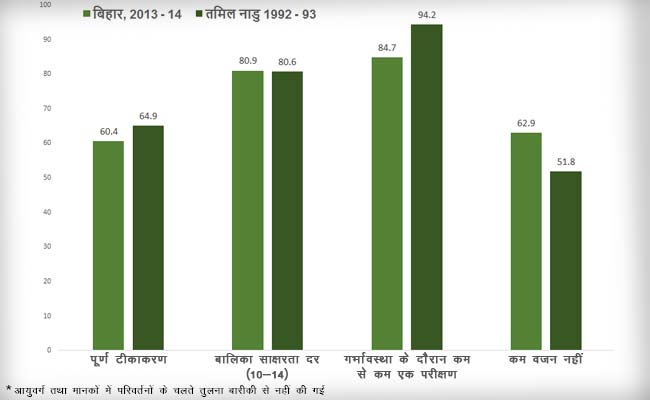

क्या अन्य राज्य इन तीनों से कुछ सीख सकते हैं...? एक समय था, जब केरल को अपवाद के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज तमिलनाडु और हिमाचल भी केरल जैसे ही बन गए हैं। और दूसरे राज्य भी, जहां कुछ ही पहले तक ना-उम्मीदी की मिसाल दिखाई पड़ते थे, अब इस होड़ में जुड़ गए हैं। ज़रा सोचिए : यहां इस्तेमाल किए गए चारों सूचकों पर, आज का (2013-14) बिहार '90 के शुरुआती वर्षों (1992-93) के तमिलनाडु जैसा दिखता है।

इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि बिहार वास्तव तमिलनाडु से 20 साल पीछे चल रहा है, लेकिन पिछले 20 सालों में, बाल विकास के क्षेत्र में जिस तरह बिहार और तमिलनाडु के बीच का फासला कम हुआ है, इससे यह भी प्रतीत होता है कि बिहार को आज का तमिलनाडु बनने में 20 साल से कम भी लग सकते हैं। यह वाकई खुश करने वाली सोच है, और फिर अगर बिहार बढ़ सकता है, तो बाकी सब राज्य क्यों नहीं...?

- ज्यां द्रेज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, तथा रांची यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग में विज़िटिंग प्रोफेसर हैं।

- ऋतिका खेरा डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, तथा आईआईटी-दिल्ली में पढ़ाती हैं।