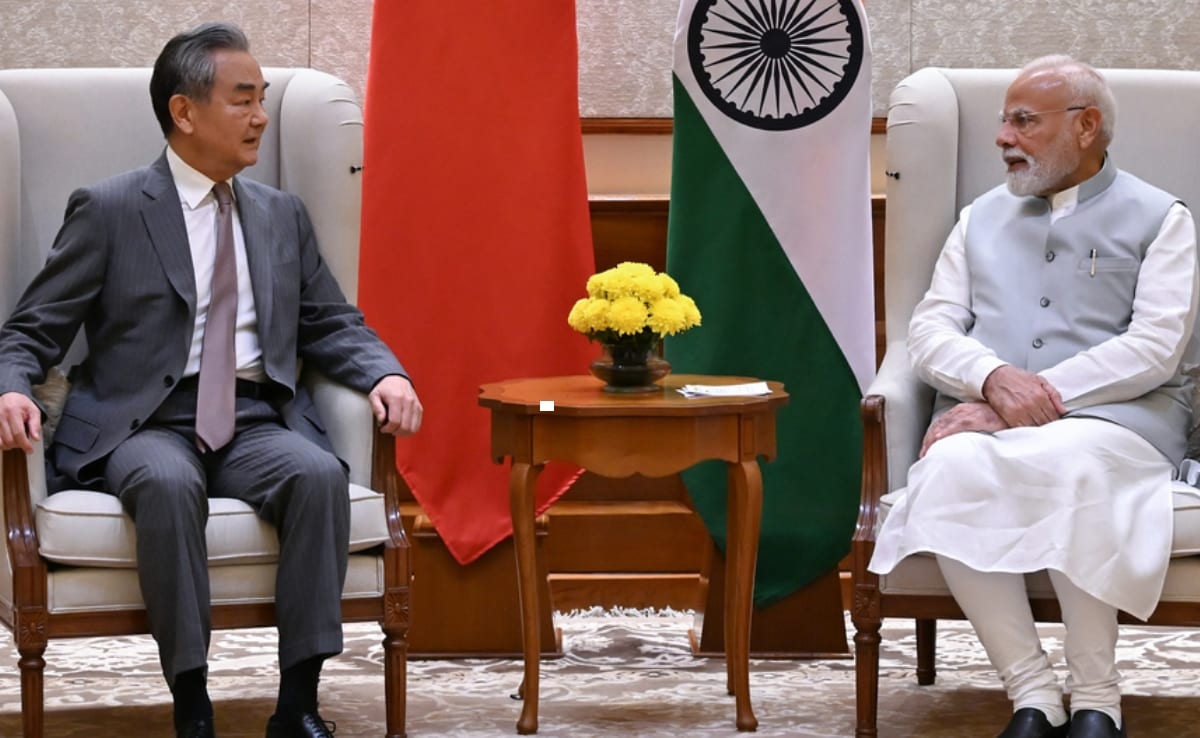

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त और एक सितंबर को चीन के थियनचिन शहर में रहेंगे. गलवान में 2020 की घटना के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली चीन यात्रा है. अनुमान है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ थियनचिन में द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं. मोदी और शी इससे पहले 2024 में रूस के कजान और 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित में ब्रिक्स सम्मेलन मुलाकात कर चुके हैं. बीते हफ्ते ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीनी विदेश मंत्री वांग यी सीमा मामलों के विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में शामिल होने भारत दौरे पर आए थे.

अटकलों का माहौल गर्म है कि भारत-चीन के रिश्तों में ये नरमी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत के प्रति सख्ती का परिणाम है. क्या वास्तव में भारत की चीन नीति अमेरिका के रूखे व्यवहार का राजनयिक प्रतिक्रिया है? अगर ऐसा है तो चीन क्यों अचानक से भारत के लिए अपनी हमदर्दी जता रहा है.

भारत-चीन रिश्तों में उतार-चढ़ाव

भारत और चीन के रिश्तों में ये बदलाव महज ट्रंप के भारत पर आक्रामक टैरिफ का मामला भर नहीं है. बल्कि दोनों देशों की द्विपक्षीय जरूरतों, क्षेत्रीय भूराजनीतिक स्थिति और लघु समूहों जैसे एससीओ और ब्रिक्स की बाध्यता है, जो सदस्य देशों को अपनी पारस्परिक अनबन को भूलकर सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक साथ खड़ा होने को विवश करता है. जैसा कि डोकलाम विवाद का समाधान ब्रिक्स शियामन 2017 से पहले देखने को मिला था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत-रूस संबंध पर निशाना साधते हुए टैरिफ बढ़ाना, दिल्ली-मास्को से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क कम कराने को लेकर ज्यादा है. वही भारत-चीन संबंधों में ये उत्तरोत्तर बदलाव कई कारकों का परिणाम है-

एससीओ के शिखर सम्मेलन के लिए तैयार चीन का थियनचिन शहर.

पहला, 2020 के गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत ने ये रूख साफ कर दिया था कि बिना सीमा पर शांति और 2020 से पहले की स्थिति बहाल किए बिना दो देशों के संबंध में गुणात्मक बदलाव नहीं आ सकते. इसी को लेकर दिसंबर 2024 में सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक बीजिंग में और 24वीं बैठक गत सप्ताह दिल्ली में आयोजित की गई. 24वीं बैठक के बाद जारी बयान में सीमा निर्धारण में 'Early Harvesting' (समस्याओं के जल्द समाधान) के लिए नए आपसी रजामंदी को रेखांकित किया गया. वही मौजूदा तंत्रों को नवीनीकृत करने के अलावा, भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) के तहत दो विशेषज्ञ समूह स्थापित करने पर सहमति जताई गई. पहला समूह भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में सीमा निर्धारण में तेजी लाने और दूसरा समूह 'प्रभावी सीमा प्रबंधन को आगे बढ़ाने के लिए भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने' पर काम करेगा. इसके अलावा, दोनों देशों ने भारत-चीन सीमा विवाद के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में 'जनरल स्तर' पर बातचीत स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है. यहां यह जान लेना जरूरी है कि पश्चिमी क्षेत्र में पहले से ही ये व्यवस्था लागू है.

दूसरा, घरेलू विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण सीमा के साथ-साथ व्यापार और निवेश की अति आवश्यक हैं. अभी हाल ही में चीन की ओर से उर्वरकों, दुर्लभ मृदा खनिज (रेयर मिनरल) और टनल बोरिंग मशीनों के निर्यात पर लगाई गई पाबंदी भारत की विकास गति को प्रभावित करती है. वहीं, 2020 से नई दिल्ली की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति ने पड़ोसी देशों, जिसमें चीन शामिल है, को भारत में निवेश करने से रोका है, इससे चीन के उद्योगों को भारत के बड़े बाजार का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

तीसरा, विशेष प्रतिनिधियों की बैठक के बाद जारी बयान में भारत की चिंता को रेखांकित किया गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बांध और ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर विशेषज्ञ स्तर के तंत्र की भूमिका को स्वीकार किया गया है. हालांकि, तीन तटीय देशों, चीन, भारत और बांग्लादेश के साथ ब्रह्मपुत्र नदी जल आयोग का गठन सामरिक रूप से ज्यादा प्रभावी भरा होगा. इसके अलावा, केवल 'मानवीय कारणों' के आधार पर आपातकाल में ही जलीय आँकड़े साझा करने के बजाय, भारत को चीन पर बाध्यकारी जिम्मेदारियों के लिए दबाव बनाना पड़ेगा.

चौथा, सरहद पर सैनिक गतिरोध के बजाय, तीन निर्धारित व्यापारिक मार्गों, अर्थात् लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला (दर्रा) और नाथु ला (दर्रा) के माध्यम से सीमा व्यापार को फिर से खोलना आशाजनक है. जैसा कि कई अध्ययन इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीमा व्यापार होने से सीमा पार घुसपैठ के मामलों में स्वाभाविक रूप से कमी आती है. तो इन सीमा व्यापार को पश्चिमी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जैसा कि लद्दाख 2025 विजन में प्राचीन व्यापार मार्गों को फिर से खोलने की परिकल्पना की गई थी.

चीन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी.

ऑपरेशन सिंदूर से क्या बदलाव आया है

क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद, दक्षिण एशिया में भूराजनीति बदली सी नजर आती है. ट्रंप के व्यापार हितों के कारण पाकिस्तान-अमेरिका संबंधों में फिर से सुगबुगाहट देखी जा रही है. ऐसे में पाकिस्तान-चीन गठबंधन को कुछ हद तक साधने की आवश्यकता है. हालांकि, इस्लामाबाद-बीजिंग संबंधों की प्रकृति को देखते हुए, ये आसान नहीं होगा. जैसा कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत यात्रा के बाद पाकिस्तान जाना इंगित करता है. वाशिंगटन-इस्लामाबाद की नजदीकियां बीजिंग की चिंताएं भी बढ़ा रही हैं.

वहीं विश्व राजनीति में छोटे संगठनों की सार्थकता बढ़ रही है जो की उभरती विश्व व्यवस्था की धुरी बन सकते हैं. तो भारत, चीन और पाकिस्तान को एससीओ पर हावी होने के लिए कैसे छोड़ सकता है. इस वजह से विश्व राजनीति में आमूलचूल बदलाव के मद्देनजर, स्वाभाविक है कि भारत भी अपनी विदेश नीति में बदलाव लाए और नई भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल अपनी प्राथमिकताएं तय करें.

डिस्क्लेमर: लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के चीनी अध्ययन, पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग में पढ़ाते हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके नीजि हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.