फिल्म 'धुरंधर' ने 1300 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है. लगता है, वह तब तक चलती रहेगी जब तक 'धुरंधर-2' न आ जाए. कराची के ल्यारी के अंडरवर्ल्ड के टकराव, उसमें पाकिस्तानी राजनीति की मिलीभगत और इन सबके बीच एक भारतीय जासूस की बहादुरी फिल्म के केंद्र में है. फिल्म में बहुत सारी सच्ची घटनाओं का हवाला दिया गया है और बहुत सारे उत्सुक लोग गूगल खंगाल कर यह तलाश करने में जुटे हैं कि ल्यारी की यह कहानी कितनी सच्ची है और रहमान डकैत की कहानी कितनी असली है. हिंसा के लंबे दृश्यों से भरी और उग्र राष्ट्रवाद की भावना को सहलाती यह फिल्म बीते साल की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म है.

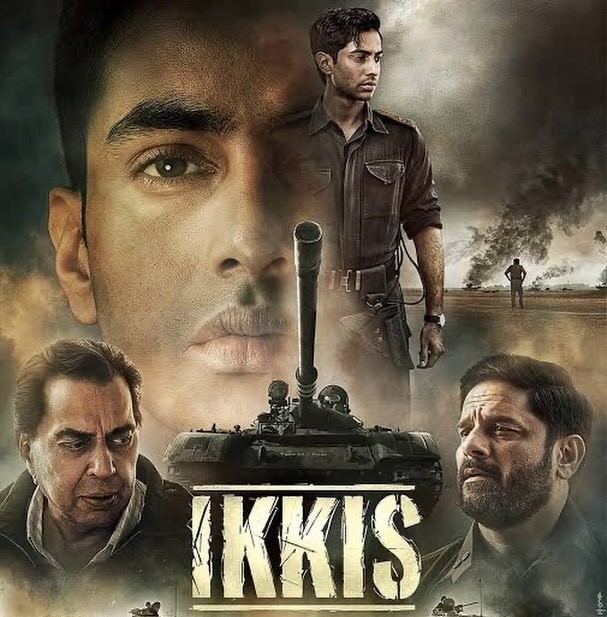

लेकिन 'धुरंधर' के समानांतर एक और फिल्म सिनेमाघरों में चुपचाप चल रही है. यह है धर्मेंद्र की आख़िरी फिल्म 'इक्कीस' हालांकि यह फिल्म अभी तक अपनी लागत भी नहीं निकाल पाई है. 60 करोड़ की लागत से बनी यह फिल्म अभी तक 35-40 करोड़ के आसपास ही कमा सकी है. मगर इस फिल्म की कहानी भी सच्ची है और फिल्म के केंद्र में भी भारतीय सेना का शौर्य और राष्ट्रवाद है.

यह कहानी दरअसल राजस्थान के एक परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के जीवन पर है. 1971 के युद्ध में सरगोज़ा की लड़ाई लड़ते हुए वह शहीद हुए थे. मगर शहादत से पहले उन्होंने अपने शौर्य की अमिट छाप छोड़ी. कहते हैं, उस युद्ध में उनकी टीम ने पाकिस्तान के 45 टैंक बर्बाद कर दिए थे, हालांकि भारत के भी 10 टैंक नष्ट हुए थे. बरसों बाद अरुण खेत्रपाल के पिता ने पाकिस्तान जाकर उस अफ़सर से मुलाकात की जिसने यह शौर्य देखा था.

फिल्म 'इक्कीस' इसी सच्ची घटना पर बनी है. फिल्म में शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है. वो भी सेना के रिटायर्ड अफ़सर हैं. उन्हें पूर्व छात्रों के मिलन कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान जाना है. उधर पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर है, जिसे मालूम है कि उसी के हमले से इस शख़्स का बेटा शहीद हुआ है. उसके भीतर एक कचोट है और वह पिता से यह बात साझा करना चाहता है. वह उसे अपने घर मेहमान के तौर पर ठहराने की इजाज़त भी हासिल कर लेता है.

अब पूरी फिल्म इसी दुविधा पर है. 21 साल के अरुण के शौर्य की स्मृति, पिता के ज़ख़्म और उसको मारने वाले की कचोट के बीच घूमती यह फिल्म बिना कहे बता जाती है कि उग्र राष्ट्रवाद बेमानी है और इंसानियत से बड़ा उसूल कुछ और नहीं है.

यह फिल्म बनाना आसान नहीं था. निर्देशक को सेना की गरिमा और उसके शौर्य का भी खयाल रखना था और युद्ध की अमानवीयता भी दिखानी थी. उसे भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी को लेकर पैदा होने वाले उन्माद के बीच विवेक और संवेदना की बात करनी थी और इस तरह करनी थी कि इससे भारत के स्वाभिमान को खरोंच पहुंचती न लगे.

निर्देशक श्रीराम राघवन ने बहुत सावधानी और कुशलता से यह काम किया. फिल्म लगातार अतीत से वर्तमान में आती-जाती रहती है. यह आना-जाना कहीं बाधक नहीं बनता- बल्कि एक दुविधा से दूसरी दुविधा की ओर आता-जाता रहता है. धर्मेंद्र पाकिस्तान जाते हैं तो सरगोजा के उस घर को भी देखना चाहते हैं, जहां बंटवारे के पहले वे रहते थे. दूसरी तरफ़ इसी सरगोज़ा के पास उनके बेटे को मारा गया है. हालांकि यहां भी उन्हें 1971 के युद्ध में अपने पांव गंवा चुका एक सैनिक मिलता है जो भारत से नफ़रत करता है और हिंदुस्तानियों को किसी भी सूरत में गांव में दाख़िल होने देने को तैयार नहीं है. बेशक, इस संकट को फिल्मकार ने कुछ सरलीकृत ढंग से दिखा दिया है. लेकिन फिर भी यह पूरा सीक्वेंस मार्मिक है.

Photo Credit: Instagram/Karan Johar

ख़ास बात यह है कि यह फिल्म ऐसे समय बनाई गई है, जब देश में हर तरफ उग्र राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता का उन्माद है. भारत और पाकिस्तान के बीच हर तरह के संबंध स्थगित हैं. क्रिकेट या संगीत या टीवी सीरियल जैसे जो क्षेत्र आपस में प्रेम, प्रतियोगिता या टकराव की भी गुंजाइश रखते थे, उनके लेनदेन पर पाबंदी है. लोकतांत्रिक भारत में जितना उन्माद है, उससे ज़्यादा अर्धलोकतांत्रिक पाकिस्तान में, जहां कट्टरता और अनपढ़ता भारत से कई डिग्री ज़्यादा नज़र आती है.

इन सबके बीच कोई ऐसी फिल्म आ जाए जो बताए कि दोनों तरफ़ सेना का फ़र्ज़ समझने वाले लोग हैं, दोनों तरफ़ इंसानियत का क़र्ज़ पहचानने वाले लोग हैं, दोनों तरफ़ देश के लिए जान की बाज़ी लगाने वाले बहादुर हैं और दोनों तरफ़ ऐसे मनुष्य हैं जिनके भीतर स्मृति है, पछतावा है और मनुष्यता का सम्मान है तो बहुत सारे लोग हैरान हो सकते हैं. कुछ तो इसे फिल्मकार की कपोल कल्पना बता सकते हैं, जो इसलिए मुमकिन नहीं है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर बनी है.

फिल्म देखते हुए मुझे गीतांजलि श्री के उपन्यास ‘रेत समाधि' की याद आई जिसकी वृद्धा नायिका अचानक अपनी बीमारी से उठने के बाद पाकिस्तान जाने का फ़ैसला करती है और वहां अपने घर की तलाश करती है. खैबर पख़्तूनवा इलाक़े में वह गिरफ़्तार हो जाती है लेकिन पुलिस वाले उसके कहने पर फूल लगाते दिखाई पड़ते हैं. उपन्यास में वह मारी जाती है.

क्या यह उस संभावना की मृत्यु है जो उपन्यासकार ने अपने उपन्यास के लगभग यूटोपियाई लगते हिस्से में पैदा की है? उपन्यास में ऐसा कोई इशारा नहीं है. लेकिन श्रीराम राघवन की फ़िल्म अचानक इस संभावना को जिला देती है- बताती हुई कि यह संभावना नहीं, सच है जो इसी समाज में इन्हीं देशों के बीच घटित हुआ है.

यह फिल्म शायद अब तक ज़्यादातर सिनेमाघरों से उतर चुकी हो. लेकिन अभी दिख रही घोषणा के मुताबिक यह 26 मई को अमेजन प्राइम पर भी आ जाएगी. इत्तिफ़ाक से इन्हीं दिनों धुरंधर-2 भी रिलीज़ हो रही है. तो अगर इस उन्माद के बीच विवेक की आवाज़ सुननी हो तो ‘इक्कीस' भी देखें. सच तो यह है कि इस फिल्म की नाकामी हमारे विवेक की भी नाकामी है.