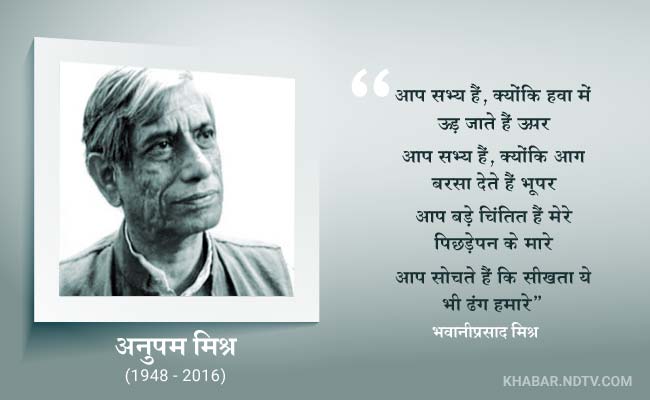

' आप सभ्य हैं, क्योंकि हवा में उड़ जाते हैं ऊपर

आप सभ्य हैं, क्योंकि आग बरसा देते हैं भूपर

आप बड़े चिंतित हैं मेरे पिछड़ेपन के मारे

आप सोचते हैं कि सीखता ये भी ढंग हमारे '

इसमें जो बार-बार 'आप' आया है वह उन्हीं बुद्धि महंतों के लिए आया है. पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, अगर कवि श्रीकांत वर्मा के शब्द उधार लेकर कहूं तो उस सभ्यता के कवि थे ही नहीं, जिसे हम बेहद ठसक के साथ अपनी आधुनिक या उत्तर आधुनिक सभ्यता कहते हैं. ये दोनों पिता-पुत्र ठीक कबीराना अंदाज में अपने समय के बुद्धिजीवियों से कह रहे थे- तू काशी का पंडित, मैं काशी का जुलाहा. फिर भी उनका तेवर अहिंसक था. कभी-कभी पंडित भवानी प्रसाद मिश्र में उग्र गांधियन उभार आ भी जाता और उनकी जी हां हुजूर! मैं गीत बेचता हूं, वाली तैश मुद्रा में उनकी आंखें रुद्र भी हो उठतीं पर अनुपम को तो शायद ही किसी ने कभी इस रूप में देखा हो. हां, कभी-कभी उनको भाषा में कुछ ऐसे शब्द जरूर आ खड़े होते जिनके होठों पर ऐसी मुस्कान जिनसे कुछेक जनों को चिकोटी काटने जैसा अनुभव होता. फिर भी दाल में नमक जैसा स्वाद.

ऐसा भी नहीं कि अनुपम में कोई वेदनाबोध कभी होता ही नहीं था. हमारी शोर मचाती समझदारियों को लेकर अगर वे चिंतित न होते तो क्या जरूरत थी कि वे पर्यावरण को लेकर एक गुरु गंभीर और खूबसूरत किताब तैयार करते. मुझे नहीं मालूम उनसे पहले हिंदी में किसी ने इसी ढंग का कोई काम किया अथवा नहीं. चिंतित तो बहुत सारे लोग थे. वे भी जायज लोग थे और हैं भी. भारतीय समाज के सच्चे पहरेदार. पर अनुपम ने यह काम कर चुकने के बाद चैन की चुप्पी नहीं साधी. वे लगातर उस खतरनाक संकट पर सोचते रहे जो आने वाला था. न केवल देश पर बल्कि दुनिया पर भी. फिर भी आधार स्थल तो उनका अपना ही देश था. एक पैदल लोकयात्री के लिए यही सुविधाजनक और सहज भी था. कोई भी चाहे तो इसे उनकी देशधर्मिता भी कहे. या फिर देशधर्मी बुद्धिजीवी. ऐसा जो अपने आसपास, पास-पड़ोस, फिर लोक-लोकांतर को लेकर सोचता और करता हो. एकदम ठेठ देशज. ठीक देशी बोली-बानी और मुहावरों में सोचता और कहता. इसलिए अनुपम का कहा सबकी समझ में आता था. उनकी भी जो इंसानियत की जुबान को समझते थे.

जिन दिनों अनुपम 'आज भी खरे हैं तालाब' की तैयारियों में जुटे थे, दिन को दिन और रात को रात समझना उनके लिए संभव नहीं रह सका था. एक धुन सी जैसी उनके ऊपर सवार थी. इधर से आते, थोड़ा बहुत पेट में डालते, घर का हालचाल लेते, अपनी देते और फिर थैला उठा अगले ठिकाने की खोज में चल पड़ते. यह 86-87 के आसपास नब्बे के दशक (20वीं सदी) की बात है. कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली के संपादन के सिलसिले में मैं उनसे कुछ जानकारियां लेना चाह रहा था और बड़े भाई अमिताभ मिश्र बार-बार मुझसे कह रहे थे कि " वो बातें शुरू करेगा तो फिर बमुश्किल उसकी बातें खत्म होंगी." छोटे भाई के प्रति स्नेह से लबालब बड़े भाई का यह अभिभावकत्व सिर्फ उसके लिए नहीं, मेरे लिए भी था. फिर भी मैंने ठान रखा था कि एक रात तो मुझे बात करनी ही करनी है. खाता-सोता तो मैं वहीं था. दिल्ली में तब मेरा दूसरा ठिकाना भी क्या था. अगर था भी तो आने-जाने में ही व्यय हो जाता.

आखिरकार एक रात उन्होंने समय निकाला और अपने काम के बारे में बताते रहे. कुछेक बातें अपने कवि पिता को लेकर बताईं, पर असली तथ्यात्मक जानकारियां तो अब्बी भाई यानी बड़े अमिताभ मुझे दे ही चुके थे. अनुपम अपने पिता को जिस तरह जीते थे, वह जैसे किसी शब्द को उसके अर्थ में साकार कर देना था. यह तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने ही कहा था- "हर व्यक्ति / फूल नहीं हो सकता / किंतु खुशबू सब फैला सकते हैं." अनुपम यूं तो गोरे थे, नाक-नक्श वाले फिर भी चेहरे पर एक नैसर्गिक उबड़-खाबड़पन था. तब भी वाणी में मर्म तक उतर जाने की क्षमता थी. इससे भी कहीं अधिक उस दृष्टि में, जो किसी बहुत प्राचीन किंतु विज्ञानपरक सोच से संपन्न थी. झुठलाना तो खैर किसी को वे पसंद नहीं करते थे. यह उनके स्वभाव में नहीं था. इस दृष्टि से वे बहुत बड़े अहिंसक थे. तब भी अपनी सोच और दृष्टि के बल उस दुनिया को बदलने और उस राह पर लाने की कोशिश और अभियान में लगे थे, जो बरसों की गुलामी और परिणामजन्य कुसंस्कारों के चलते भटक गई है.

वे एक और भारतीय बौद्धिक धर्मपाल की इस बात से सहमत थे कि "जो लोग बेहतर भविष्य की इच्छा रखते हैं वे अपना ही रास्ता ढूंढते हैं." इन्हीं धर्मपाल ने इस दुखद भटकाव और त्रासद भुलक्कड़ी के संदर्भ में यह भी तो कहा था कि "अपने अतीत का ज्ञान हमें काफी लाभकारी साबित हो सकता है." बशर्ते हमारे अपने पंडित और विद्वान यह काम करना शुरू करें. न कि वे विदेशी विद्वान और पंडित जो हमारी सुदीर्घ ज्ञान परंपरा की खोज करते हुए उसे अपनी वर्चस्वी दृष्टियों के तहत व्याख्यायित करते रहे हैं. सिर्फ हमें अपने वर्चस्वी ग्लोब की कठपुतली प्रजा बनाने के लिए. गांधी और विनोबा की तरह अनुपम भी इस रहस्य को समझ चुके थे. इससे भी कहीं उस आसन्न संकट को जो अब जहां-तहां कहर ढा रहा है. इसलिए वे इस संकट से निबटने के लिए रास्ता खोजने निकल पड़े, जो लोक के ग्रामीण इलाकों से होकर जाता था. 'आज भी खरे हैं तालाब' और 'राजस्थान की रजत बूंदें' अपनी जगह 'तैरने वाला समाज डूब रहा है' लिखने के साथ-साथ वे हम जैसों को भी आवाज लगाते चलते थे कि 'भैया! मैंने ऐसा सोचा है.' इस आवाज में एक घरेलूपन और पारिवारिकता थी. कौन अवध का है, कौन बुंदेलखंड, मालवा या भोजपुर का- इस वर्गीकरण का उनके लिए कोई मतलब नहीं था. सबकी पहचान की बस एक शर्त थी कि वह स्वदेशी मन है या नहीं. उसके पास अपना स्वत्व बचा है या नहीं. कहीं उसका चित्त प्रचंड गुलामी के वशीभूत तो नहीं हो चुका है. अगर यह मन थोड़ा-बहुत भी बचा है तो वे उसे खटखटाने में शायद ही कभी कोई परहेज करते रहे हों. उनकी ध्रुव मान्यता थी कि कैसा भी दरवाजा हो, प्यार और अपनत्व के खटखटाने पर खुलेगा जरूर. इस संदर्भ में शायद ही कभी उन्होंने छुआछूत बरता हो. तब भी शब्दों को अपने सुनिश्चित सत्ता-स्वार्थों तक घसीट कर उनकी मोहक चमक छीन लेने वालों से वे हमेशा ही सावधान रहे और दूरी बनाए चलते रहे. एक प्रकार की पवित्र चुप्पी जिसमें किसी की अनदेखी का भाव उतना नहीं था, जितना आत्मरक्षा और निर्विघ्न कर्मशीलता का.

उनका समूचा जीवन एक आधुनिक ऋषि का था, जो जल यज्ञ में अपादमस्त डूबा नहीं, रमा था. जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी वैदिक ग्रंथों के पृष्ठों को उलटा-पुलटा है, वे जानते होंगे कि निसर्ग वरदानों को लेकर ऋषियों की दृष्टि क्या रही है. जल हो, प्रकाश हो, अग्नि हो या फिर आकाश- सबके प्रति एक कृतज्ञता का भाव, न कि अहम्मन्यता, दंभ और स्वामित्व का मुगालता. देश की नदियों की कलकल से जो ध्वनि संगीत फूटता है, उसे उन्होंने ध्यान देकर सुना था. उनके होशंगाबाद से संवाद करती रेवा (नर्मदा) पर उनके पूज्य पिता भी न्योछावर थे. अपनी समूची काव्य सृष्टि के पर्याय के रूप में उन्होंने नर्मदा को उपमित किया था. इन्हीं संस्कारों के चलते वे जीवन भर जल की आरती उतारते रहे. आज जब वे जा चुके हैं, उनकी यह आरती हमारी थाती है, विरासत है.

मेरे जैसे छोटे से हिन्दी लेखक और भाषा सेवक के लिए जो एक और बड़ी बात सीखने वाली वे कर गए हैं. वह उनकी भाषा और शैली है. समकालीन हिन्दी को अनुपम मिश्र की ओर से यह बहुत बड़ा उपहार है. उनसे पहले मुझे आचार्य रजनीश उर्फ ओशो का गद्य आकृष्ट करता था. ऐसा बोलना कि कठिन से कठिन भी आसान हो उठे. गंभीर से गंभीर सहज-सुगम लगे. इससे भी कहीं अधिक उसमें निहित सोच हमारे सारे ठिकानों पर पहुंच हमारी ठहरी हुई सोच को हिलाने-डुलाने लगे. हम अपने भीतर ही अपना एक नया अवतार अनुभव करने लगें. यंत्र मानव से गतिशील सचेत मानव की यात्रा. यही तो उनकी शैली का कमाल है.

एक और लेखक जिसे इस वक्त याद करना चाहता हूं वह 'सौंदर्य की नदी नर्मदा' का सृष्टा है. उसके गद्य में कविता है. वह हमें साक्षात्कार कराता है. हमें नर्मदा-तर के रंगारंग प्रवाहपूर्ण जीवन में अपने साथ शरीक कराता हुआ. प्रकृति और लोकजीवन के अहरह संगीत का बोध कराता है. गो कि अमृतलाल जी बेगड़ की मातृभाषा गुजराती है, फिर भी जबलपुर ने उन्हें जो भाषा सौंपी है, वह वही हिन्दी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं.

मैं जानता हूं यह सहज साधना कितनी कठिन है. ठीक सहज को साधने जैसी. अनुपम ने इसे कैसे साधा कहां से साधा, कैसे सिद्ध किया, इसे वही जानें. हम तो बस इतना जानते हैं कि साधना तो पड़ता है. इस संदर्भ में सोच इतना भर रहा हूं कि उन्होंने कुछ तो घर-परिवार कुछ पास-पड़ोस और कुछ उन आंचलिक यात्राओं के बल पर अर्जित और सिद्ध किया होगा जिन्होंने उन्हें बार-बार आलोकित किया होगा. उनकी शैली में गहरी समझदारी और भरोसेमंदी है, आत्मीयता है. अपनों के बीच पानी की किस्सागोई है. ऐसी कि जिसे किसी अबोध जिज्ञासु की तरह सुनना पड़ता है. इसमें थकान इसलिए नहीं आती कि यह किस्सा हमारे अस्तित्व की बुनियाद से जुड़ा है. इसकी अनसुनी करने पर हम बुरी तरह मारे जाएंगे. अनुपम मिश्र ने इसी आपद-मृत्यु से हमारी रक्षा करने के ख्याल से यह साधना की. इस साधना में वे अगर काम आए तो यह किसी शहादत से कम नहीं है. हम उन्हें प्रणाम करते हैं.

(डॉ. विजय बहादुर सिंह, हिंदी के सुपरिचित लेखक और आलोचक हैं.)

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति NDTV उत्तरदायी नहीं है. इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं. इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार NDTV के नहीं हैं, तथा NDTV उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है.