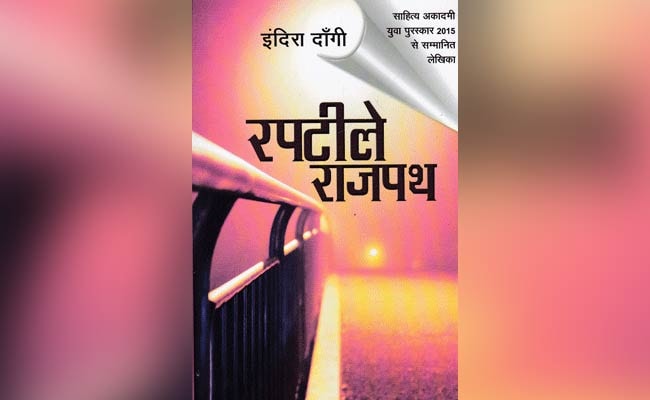

उपन्यास का आवरण चित्र

युवा कथाकार इंदिरा दांगी के पास समर्थ, समृद्ध और संवेदनशील भाषा है. किसी भी स्थिति को वे बहुत वास्तविकता के साथ रचने की क्षमता रखती हैं. उनकी कई कहानियां अपने असंभव लगते अंतों के बावजूद इसी वजह से विश्वसनीय और सशक्त बन पड़ी हैं. पिछले दिनों आया उनका पहला उपन्यास 'रपटीले रास्ते' उनकी इस क्षमता का नए सिरे से प्रमाण सुलभ कराता है. उपन्यास की कथा एक दलित युवा लेखक के आसपास घूमती है जो किसी भी तरह अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहता है. एक छोटे से कस्बे का यह लेखक उम्मीद करता है कि उसके गुरु इस काम में उसकी मदद करेंगे. उसे सफलता की कुछ सीढ़ियां हासिल होती भी मालूम होती हैं, लेकिन वह पाता है कि वह इनकी फिसलनों में ही कहीं अटक गया है. प्रसिद्धि की प्रतिस्पर्द्धा में उसकी होड़ उन युवा लेखिकाओं से है जो बड़े संपादकों, आलोचकों और गुरुओं के संपर्क के सहारे जल्दी से जल्दी शोहरत के शिखर पर पहुंचना चाहती हैं.

कहने की जरूरत नहीं कि हिंदी साहित्य की अंदरूनी उठापटक और उसके भीतर बनने वाले गॉसिप में रुचि रखने वालों के लिए यह एक दिलचस्प उपन्यास हो सकता है- इसलिए भी कि लेखिका ने इसमें समकालीन हिंदी साहित्य के कई जाने-सुने विवादों को शामिल किया है. उपन्यास से गुजरते हुए किसी को 'हंस', 'नया ज्ञानोदय' और 'पाखी' से जुड़़ी कुछ चर्चाओं की याद आए तो हैरानी की बात नहीं.

उपन्यास की कथा तेज गति से बढ़ती है- लगभग नायक के शुरुआती विकास की तरह. उपन्यास पढ़ते हुए हिंदी साहित्य के वास्तविक द्वंद्व भले न समझ में आएं, लेकिन यह समझ में आता है कि दिल्ली या साहित्य के केंद्रों से दूर बैठी जमात साहित्य के खेल को किस तरह देखती है. उपन्यास में एक बुज़ुर्ग प्राध्यापक और आलोचक एक युवा कवयित्री के साथ बलात्कार की कोशिश करता मिलता है, एक पत्रकार लेखिकाओं के इंटरव्यू ख़ुद लिखता और प्रकाशित करता है. बुज़ुर्ग लेखक और आलोचक कवयित्रियों की रचना सुधारते नज़र आते हैं. इन सबके साथ काव्य-गोष्ठी, सम्मेलन, प्रकाशन और पुरस्कार की राजनीति भी नत्थी है. पत्रिकाओं के विशेषांक निजी मैत्रियों के आधार पर निकाले जा रहे हैं, लेखकों की हैसियत निजी संबंधों के आधार पर तय की जा रही है, शराब और पैसा जैसे साहित्य में बह रहे हैं.

लेकिन क्या वाकई यह सच्चाई है? हिंदी का लेखक अन्यथा एक विपन्न प्राणी है. वह नौकरी करके गुज़ारा करता है और बचे-खुचे समय में लिखता है. बेशक, हाल के वर्षों में प्राध्यापकी और अफ़सरी में आए पैसे ने उसकी जीवन-स्थितियां बदली हैं, लेकिन अब भी उसकी महत्वाकांक्षाओं का आकाश छोटा है. कुछ कारोबारी क़िस्म के कवि सम्मेलनों और कुछ सरकारी मदद से चलने वाले आयोजनों को छोड़ दें तो पंचसितारा संस्कृति हिंदी साहित्य के केंद्र में क्या, हाशिए पर भी नहीं है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई सात्विक या दूध का धुला समाज है. पिछले कई वर्षों से लगातार लिख रहीं इंदिरा दांगी को अगर यह महसूस होता है कि आलोचकों और संपादकों की दुनिया अपनी साहित्यिक कसौटियां तय करने के लिए कुछ असाहित्यिक क़िस्म की प्रवृत्तियों की भी मदद लेती है या स्त्री या शराब के प्रति अतिरिक्त उदार दिखती है तो जाहिर है, यह उनके देखे-सुने अनुभव का हिस्सा होगा. बेशक, इसकी अतिशयोक्तियां हो सकती हैं, लेकिन हिंदी के साहित्यिक संसार में यह शिकायत आम होती जा रही है कि अब आलोचना मैत्री संबंधों का निर्वाह हो गई है.

या अगर यह सच न भी हो तो दिल्ली के दूरस्थ केंद्रों में हिंदी साहित्य की बन रही यह छवि लेखकों-संपादकों और आलोचकों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए. यह छवि बताती है कि लेखकीय अस्मिता के प्रति लेखकीय बिरादरी का संदेह बड़ा हुआ है.

उपन्यास पर लौटें. नायक अपने गांव से बड़े शहर आता है- पत्रकारिता की नौकरी पाता है, लेकिन अंतत: यहां से ठोकर खाकर फिर अपने घर लौटता है. अपनी निजी और लेखकीय पहचान के बीच का अंतर्द्वंद्व लगातार उसके भीतर है. वह अपना सरनेम छुपा कर साहित्य में जमना चाहता है. जिस दलित लड़की से प्रेम करता है. उससे विवाह करता है. लेकिन एक दिन फिर साहित्य में पांव जमाने की तमन्ना में सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है. इस बार वह दिल्ली में है. यहां आकर वह पाता है कि राजनीति भी बड़ी हो गई है, अपमान भी बारीक हो गए हैं. और अंतत: यह समझता है कि अगर वह बचेगा या बनेगा तो अपने लेखन से ही.

यह एक सार्थक अंत है. हालांकि इस अंत तक पहुंचने से पहले कथा भटकी भी है. चरित्रों के विकास और घटनाओं के विस्तार में कहीं-कहीं हड़बड़ी नज़र आती है. उपन्यास के नायक विराट की कई प्रतिक्रियाएं विश्वसनीयता पैदा नहीं करतीं. इसी तरह कुछ बहुत संवेदनशील दृश्यों का चित्रण कमज़ोर पड़ जाता है. मसलन, अपने गुरु को एक युवा कवयित्री के साथ ज़ोर-जबरदस्ती करता देख, नायक-शिष्य की प्रतिक्रिया एक पूरे वाक्य में आती है- 'आप बलात्कार कर रहे हैं गुरुजी?' और गुरुजी के भीतर शर्म या पछतावे की जगह एक खलनायकीय तेवर दिखाई पड़ता है. गुरु और शिष्य दोनों यहां फिल्मी दिखते हैं और दोनों की प्रतिक्रियाएं बाद में बिल्कुल बेजान मालूम पड़ती हैं.

सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इंदिरा दांगी जैसी कुशल कथाकार अचानक यहां चूकती क्यों प्रतीत होती है? शायद इसलिए कि जिस सनसनी की कहानी वह लिखने बैठी है, ख़ुद उसकी गिरफ़्त में आ जाती है. उपन्यास में घटनाओं के ब्योरे जस के तस डालने की चाहत उसे कमज़ोर करती है. सच तो यह है कि यह हमारे समय का बड़ा सवाल है- हिंदी की अन्यथा सिमटी दुनिया में एक दलित लेखक अपनी जगह कैसे बना सकता है? या हिंदी लेखन और आलोचना में औसतपन का इस क़दर बोलबाला क्यों है. हिंदी में लिखने की अपनी त्रासद परिणतियां लेखक के पाठकविहीन और बेचेहरा रह जाने से शुरू होकर प्रकाशन और पुरस्कार के गठजोड़ तक पहुंचती हैं जो अंतत: लेखन को भी क्षतिग्रस्त करती हैं. दलित और स्त्री विमर्श की लगातार मज़बूत हो रही अपरिहार्यता के बीच इनके नाम पर जारी विद्रूप एक अहम मुद्दा है. मगर लेखिका इस गहराई तक उतरने का धीरज नहीं दिखाती. वह ऊपर के ब्योरों तक सीमित रह जाती हैं. कहीं-कहीं कुछ लापरवाह सी टिप्पणियां चली आती हैं. मसलन, मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव से किसी प्रसिद्धि की कामना में विवाह किया था- यह दुष्प्रचार चौंकाता भी है और उदास भी करता है. हिंदी में जो लोग यह धारणा फैला रहे हैं, वे एक संकीर्ण दृष्टि का परिचय दे रहे हैं.

'क्राफ्ट' इंदिरा दांगी का प्रिय शब्द लगता है, जिसका वे कई अर्थों में इस्तेमाल करती हैं. लेकिन उपन्यास का 'क्राफ़्ट' टूटता है. अपनी सीमाओं की वजह से 'रपटीले राजपथ' एक महत्वपूर्ण उपन्यास बनते-बनते रह जाता है. वह चर्चित होने की कामना के साथ लिखा गया एक चालू उपन्यास बन जाता है. बेशक, लेखिका के पास किस्सागोई की जो क्षमता है, वह उसे रपटने से बचा लेती है. बीच-बीच के अंश अच्छे और संवेदनशील हैं, मगर समग्रता में उपन्यास बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ता.

रपटीले राजपथ: इंदिरा दांगी, राजपाल प्रकाशन, 265 रुपये

कहने की जरूरत नहीं कि हिंदी साहित्य की अंदरूनी उठापटक और उसके भीतर बनने वाले गॉसिप में रुचि रखने वालों के लिए यह एक दिलचस्प उपन्यास हो सकता है- इसलिए भी कि लेखिका ने इसमें समकालीन हिंदी साहित्य के कई जाने-सुने विवादों को शामिल किया है. उपन्यास से गुजरते हुए किसी को 'हंस', 'नया ज्ञानोदय' और 'पाखी' से जुड़़ी कुछ चर्चाओं की याद आए तो हैरानी की बात नहीं.

उपन्यास की कथा तेज गति से बढ़ती है- लगभग नायक के शुरुआती विकास की तरह. उपन्यास पढ़ते हुए हिंदी साहित्य के वास्तविक द्वंद्व भले न समझ में आएं, लेकिन यह समझ में आता है कि दिल्ली या साहित्य के केंद्रों से दूर बैठी जमात साहित्य के खेल को किस तरह देखती है. उपन्यास में एक बुज़ुर्ग प्राध्यापक और आलोचक एक युवा कवयित्री के साथ बलात्कार की कोशिश करता मिलता है, एक पत्रकार लेखिकाओं के इंटरव्यू ख़ुद लिखता और प्रकाशित करता है. बुज़ुर्ग लेखक और आलोचक कवयित्रियों की रचना सुधारते नज़र आते हैं. इन सबके साथ काव्य-गोष्ठी, सम्मेलन, प्रकाशन और पुरस्कार की राजनीति भी नत्थी है. पत्रिकाओं के विशेषांक निजी मैत्रियों के आधार पर निकाले जा रहे हैं, लेखकों की हैसियत निजी संबंधों के आधार पर तय की जा रही है, शराब और पैसा जैसे साहित्य में बह रहे हैं.

लेकिन क्या वाकई यह सच्चाई है? हिंदी का लेखक अन्यथा एक विपन्न प्राणी है. वह नौकरी करके गुज़ारा करता है और बचे-खुचे समय में लिखता है. बेशक, हाल के वर्षों में प्राध्यापकी और अफ़सरी में आए पैसे ने उसकी जीवन-स्थितियां बदली हैं, लेकिन अब भी उसकी महत्वाकांक्षाओं का आकाश छोटा है. कुछ कारोबारी क़िस्म के कवि सम्मेलनों और कुछ सरकारी मदद से चलने वाले आयोजनों को छोड़ दें तो पंचसितारा संस्कृति हिंदी साहित्य के केंद्र में क्या, हाशिए पर भी नहीं है.

लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह कोई सात्विक या दूध का धुला समाज है. पिछले कई वर्षों से लगातार लिख रहीं इंदिरा दांगी को अगर यह महसूस होता है कि आलोचकों और संपादकों की दुनिया अपनी साहित्यिक कसौटियां तय करने के लिए कुछ असाहित्यिक क़िस्म की प्रवृत्तियों की भी मदद लेती है या स्त्री या शराब के प्रति अतिरिक्त उदार दिखती है तो जाहिर है, यह उनके देखे-सुने अनुभव का हिस्सा होगा. बेशक, इसकी अतिशयोक्तियां हो सकती हैं, लेकिन हिंदी के साहित्यिक संसार में यह शिकायत आम होती जा रही है कि अब आलोचना मैत्री संबंधों का निर्वाह हो गई है.

या अगर यह सच न भी हो तो दिल्ली के दूरस्थ केंद्रों में हिंदी साहित्य की बन रही यह छवि लेखकों-संपादकों और आलोचकों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए. यह छवि बताती है कि लेखकीय अस्मिता के प्रति लेखकीय बिरादरी का संदेह बड़ा हुआ है.

उपन्यास पर लौटें. नायक अपने गांव से बड़े शहर आता है- पत्रकारिता की नौकरी पाता है, लेकिन अंतत: यहां से ठोकर खाकर फिर अपने घर लौटता है. अपनी निजी और लेखकीय पहचान के बीच का अंतर्द्वंद्व लगातार उसके भीतर है. वह अपना सरनेम छुपा कर साहित्य में जमना चाहता है. जिस दलित लड़की से प्रेम करता है. उससे विवाह करता है. लेकिन एक दिन फिर साहित्य में पांव जमाने की तमन्ना में सब कुछ छोड़कर निकल पड़ता है. इस बार वह दिल्ली में है. यहां आकर वह पाता है कि राजनीति भी बड़ी हो गई है, अपमान भी बारीक हो गए हैं. और अंतत: यह समझता है कि अगर वह बचेगा या बनेगा तो अपने लेखन से ही.

यह एक सार्थक अंत है. हालांकि इस अंत तक पहुंचने से पहले कथा भटकी भी है. चरित्रों के विकास और घटनाओं के विस्तार में कहीं-कहीं हड़बड़ी नज़र आती है. उपन्यास के नायक विराट की कई प्रतिक्रियाएं विश्वसनीयता पैदा नहीं करतीं. इसी तरह कुछ बहुत संवेदनशील दृश्यों का चित्रण कमज़ोर पड़ जाता है. मसलन, अपने गुरु को एक युवा कवयित्री के साथ ज़ोर-जबरदस्ती करता देख, नायक-शिष्य की प्रतिक्रिया एक पूरे वाक्य में आती है- 'आप बलात्कार कर रहे हैं गुरुजी?' और गुरुजी के भीतर शर्म या पछतावे की जगह एक खलनायकीय तेवर दिखाई पड़ता है. गुरु और शिष्य दोनों यहां फिल्मी दिखते हैं और दोनों की प्रतिक्रियाएं बाद में बिल्कुल बेजान मालूम पड़ती हैं.

सवाल है, ऐसा क्यों होता है? इंदिरा दांगी जैसी कुशल कथाकार अचानक यहां चूकती क्यों प्रतीत होती है? शायद इसलिए कि जिस सनसनी की कहानी वह लिखने बैठी है, ख़ुद उसकी गिरफ़्त में आ जाती है. उपन्यास में घटनाओं के ब्योरे जस के तस डालने की चाहत उसे कमज़ोर करती है. सच तो यह है कि यह हमारे समय का बड़ा सवाल है- हिंदी की अन्यथा सिमटी दुनिया में एक दलित लेखक अपनी जगह कैसे बना सकता है? या हिंदी लेखन और आलोचना में औसतपन का इस क़दर बोलबाला क्यों है. हिंदी में लिखने की अपनी त्रासद परिणतियां लेखक के पाठकविहीन और बेचेहरा रह जाने से शुरू होकर प्रकाशन और पुरस्कार के गठजोड़ तक पहुंचती हैं जो अंतत: लेखन को भी क्षतिग्रस्त करती हैं. दलित और स्त्री विमर्श की लगातार मज़बूत हो रही अपरिहार्यता के बीच इनके नाम पर जारी विद्रूप एक अहम मुद्दा है. मगर लेखिका इस गहराई तक उतरने का धीरज नहीं दिखाती. वह ऊपर के ब्योरों तक सीमित रह जाती हैं. कहीं-कहीं कुछ लापरवाह सी टिप्पणियां चली आती हैं. मसलन, मन्नू भंडारी ने राजेंद्र यादव से किसी प्रसिद्धि की कामना में विवाह किया था- यह दुष्प्रचार चौंकाता भी है और उदास भी करता है. हिंदी में जो लोग यह धारणा फैला रहे हैं, वे एक संकीर्ण दृष्टि का परिचय दे रहे हैं.

'क्राफ्ट' इंदिरा दांगी का प्रिय शब्द लगता है, जिसका वे कई अर्थों में इस्तेमाल करती हैं. लेकिन उपन्यास का 'क्राफ़्ट' टूटता है. अपनी सीमाओं की वजह से 'रपटीले राजपथ' एक महत्वपूर्ण उपन्यास बनते-बनते रह जाता है. वह चर्चित होने की कामना के साथ लिखा गया एक चालू उपन्यास बन जाता है. बेशक, लेखिका के पास किस्सागोई की जो क्षमता है, वह उसे रपटने से बचा लेती है. बीच-बीच के अंश अच्छे और संवेदनशील हैं, मगर समग्रता में उपन्यास बड़ा प्रभाव नहीं छोड़ता.

रपटीले राजपथ: इंदिरा दांगी, राजपाल प्रकाशन, 265 रुपये

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं