ग्लोबल वॉर्मिंग, मौसम, बारिश, तूफान, मौसम विभाग, बर्फ पिगघलना, मौसम एक्सपेलेनर

उत्तरी गोलार्द्ध के लिए आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं. गर्मियां बढ़ रही हैं और सबसे भीषण गर्मी का जून का महीना अभी दूर है. लेकिन गर्मी ने अभी से तड़पाना शुरू कर दिया है. गर्मियां जब भी परेशान करती हैं तो लोगों की ज़ुबान पर अब सबसे पहले यही बात होती है कि ये ग्लोबल वॉर्मिंग का असर है और आने वाला समय और गर्म होने वाला है. आम लोगों की ज़ुबां पर हो रही ये चर्चा बिलकुल सही है. अगर इंसान सचेत न हुआ तो आने वाला समय और तड़पाने वाला है. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से होने वाली ग्लोबल वॉर्मिंग हर लिहाज से हमें तडपाने वाली है.

ग्लेशियरों के पिघलने की रफ़्तार बढ़ गई है

ग्लोबल वॉर्मिंग यानी दुनिया की आबो हवा के गर्म होने के साथ ही एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ गए हैं. यानी अति मौसमी या कहें चरम मौसमी घटनाएं बढ़ गई हैं जिनसे जान-माल का नुकसान भी बहुत बढ़ गया है. ग्लोबल वॉर्मिंग का नतीजा ये है कि गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है. औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है. पेरिस समझौते की सीमा को तोड़ चुका है. इसका नतीजा ये है कि ध्रुवीय इलाकों और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ग्लेशियरों के पिघलने की रफ़्तार बढ़ गई है. जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है और नए नए द्वीपीय इलाकों के डूबने का ख़तरा बढ़ गया है.

चक्रवाती तूफ़ानों का पैटर्न बदल रहा है

ग्लोबल वॉर्मिंग का असर है कि जब बारिश हो रही है तो अक्सर बहुत ज़्यादा हो रही है और कई बार किसी सीमित इलाके में बहुत ज़्यादा हो जा रही है. जहां नहीं होती थी वहां भी होने लगी है और अगर सूखा पड़ रहा है तो वो भी ज़्यादा पड़ रहा है. नए नए इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है. आंधी-तूफ़ानों के आने की Frequency बढ़ गई है. उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है. उनसे होने वाला नुक़सान भी बढ़ रहा है. चक्रवाती तूफ़ानों का पैटर्न बदल रहा है. ग्लोबल वॉर्मिंग का एक असर ये है कि जंगलों की आग भी बढ़ रही है.

22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे है. विश्व पृथ्वी दिवस. कई बार लगता है कि ऐसे दिवस मनाना अब औपचारिकता निभाने से ज़्यादा नहीं रह गया है. बस कुछ कार्यक्रम, कुछ भाषण, कुछ फीता काटने तक ही ऐसे दिवस सीमित रह जाते हैं. लेकिन पृथ्वी को लेकर ऐसी औपचारिकता, ऐसी उदासीनता भारी पड़ने वाली है और असर हमें पिछले कुछ सालों से दिख ही रहा है. इसी मौके पर इंसानी गतिविधियों ने बीते कुछ सालों में धरती को कैसे बदल दिया है, रहने के लिहाज़ से ख़तरनाक़ बना दिया है, उस पर ही करेंगे हम विस्तार से बात.

सबसे पहले बात करते हैं गर्मी की जो सबसे पहले ये याद दिलाती है कि दुनिया की आबोहवा गर्म होती जा रही है. भारत में अब गर्मियों के मौसम ने लोगों को तड़पाना शुरू कर दिया है सो अब ग्लोबल वॉर्मिंग पर चर्चाएं तेज़ हो जाएंगी. नासा के सौजन्य से धरती की सतह पर ये जो बदलते रंग आप देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि फरवरी 2000 से लेकर मार्च 2025 तक किस तरह से धरती पर तापमान बढ़ता रहा. जितना भूमध्य रेखा के करीब आएंगे वहां उजला रंग ज़्यादा दिखेगा यानी वहां तापमान अधिक होगा और ध्रुवीय इलाकों में गाढ़े रंग से आप ये देख सकते हैं कि वहां तापमान कहां ही रहता है. इसके अलावा जहां ऊंचे पर्वत होंगे वहां तापमान कम दिखेगा जैसे हिमालय या दक्षिण अमेरिका में एंडीज़ पर्वत माला. लेकिन औसत तापमान की बात करें तो पूरी दुनिया में ये लगातार बढ़ रहा है और इसका सबसे अधिक असर ठंडे इलाकों में दिख रहा है जहां औसत गर्मी बढ़ने से बर्फ़ पिघलने की रफ़्तार बढ़ गई है.

सबसे गर्म महीनों का रिकॉर्ड बनता रहा

World Meteorological Organization (WMO) के मुताबिक बीते साल 2024 ने गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ दिया. साल 1880 यानी जब से रिकॉर्ड रखे जाने शुरू हुए हैं तब से 2024 धरती का सबसे गर्म साल रहा जिसमें तापमान 1850 से 1900ईसवी यानी पूर्व औद्योगिक औसत से 1.55 डिग्री अधिक रहा, जबकि पेरिस समझौते में इसे 1.5 डिग्री तक सीमित रखने की बात थी और किसी हाल में 2 डिग्री से अधिक न बढ़ने देने की बात थी तो 2024 पहला कैलेंडर साल रहा जब वैश्विक औसत तापमान ने डेढ़ डिग्री की सीमा तोड़ दी. इससे पहले जून 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक लगातार 15 महीने सबसे लंबे समय तक सबसे गर्म महीनों का रिकॉर्ड बनता रहा. धरती से लेकर समुद्र की सतह तक का तापमान कभी ऐसा नहीं रहा.

क्या है कार्बन फुटप्रिंट

ये आबो हवा गर्म क्यों हो रही है. इसके लिए सीधे-सीधे ज़िम्मेदार हैं हम और आप. वो सभी लोग जो ये नहीं समझ रहे कि हमारी हर गतिविधि का असर धरती पर पड़ रहा है. औद्योगिक इकाइयों का धुआं ऐसा कुछ नहीं है जो धरती पर असर न डालता हो, इसी को हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं. मानवीय गतिवधियों से धरती के वातावरण में लगातार ऐसी गैसों का उत्सर्जन हुआ है जो वातावरण को गर्म कर रही हैं यानी हवा के इस आवरण को गर्म कर रही हैं. इन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, क्लोरोफ़्लोरोकार्बन, अमोनिया वगैरह वगैरह. इनमें सबसे ऊपर है कार्बन डाइ ऑक्साइड. World Resources Institute में छपे एक लेख के मुताबिक दुनिया में 1990 से 2021 के बीच ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 51% की तेज़ी आई है.

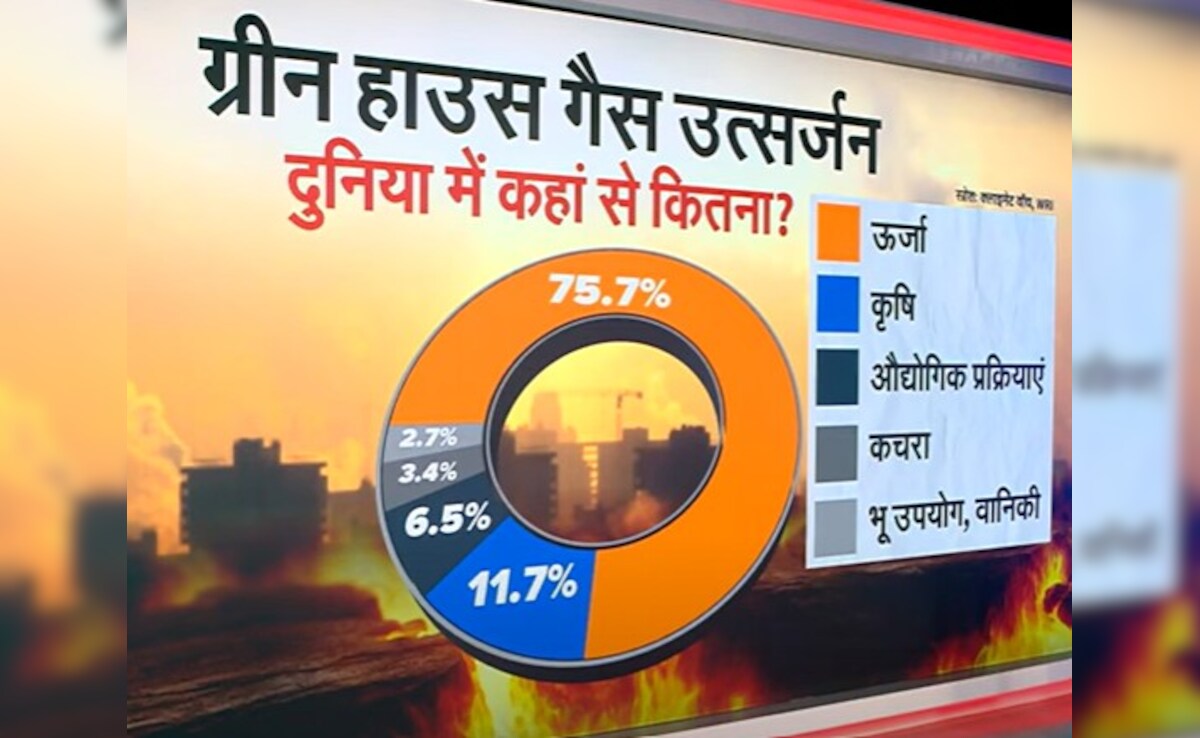

World Resources Institute ने क्लाइमेट वॉच के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि 2021 तक सबसे अधिक 75.7% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए हो रहा था. ऊर्जा के लिए ही दुनिया भर में कोयला जल रहा है, तेल, गैस इंधन की तरह जल रहे हैं. दूसरे स्थान पर 11.7% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कृषि क्षेत्र के कारण हुआ है. 6.5% उत्सर्जन औद्योगिक प्रक्रियाओं से हुआ है, 3.4% उत्सर्जन कचरे से हुआ है और 2.7% उत्सर्जन ज़मीन के इस्तेमाल में सबसे अधिक 75.7% ग्रीन हाउस उत्सर्जन ऊर्जा के लिए हो रहा है. इसे और आगे देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा 29.7% उत्सर्जन बिजली और गर्मी के लिए हो रहा है. 13.7% परिवहन के लिए, 12.7% विनिर्माण यानी manufacturing और निर्माण के लिए हो रहा है और 6.6% इमारतों की ज़रूरत के लिए हो रहा है.

EXP 2e (WRI 5) Waste यानी कचरे की वजह से 3.4% ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और इनमें सबसे 2% लैंडफिल्स यानी कूड़े के पहाड़ों से और 1.3% कचरा-गंदगी युक्त पानी से निकलती हैं. इसी वजह से आपने महसूस किया होगा कि जिन लोगों के घरों के आसपास नालों का गंदा पानी गुज़रता है उनके एसी जल्दी ख़राब होते हैं क्योंकि इन नालों से निकलने वाली अमोनिया गैस रेफ्रिजरेशन से जुड़ी तमाम समस्याएं पैदा कर देती है. गैस लीक कर सकती है, कॉम्प्रेसर पर असर डाल सकती है. ग्रीन हाउस गैसों के कारण आबो हवा के गर्म होने और मौसम का मिज़ाज बदल जाने का एक असर ये हुआ है कि दुनिया भर में सूखा बढ़ रहा है. सूखा जनजीवन को बेहद बुरी तरह प्रभावित करता है.

इंसान ही नहीं मवेशी और अन्य जंगली जानवर भी पानी के लिए तड़प जाते हैं. फसलें पानी की कमी से बर्बाद हो जाती हैं. कुपोषण और बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है, नतीजा होता है आजीविका का बर्बाद होना और बड़े पैमाने पर पलायन. सूखे से हर साल दुनिया भर में औसतन साढ़े पांच करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और WHO के अनुमान के मुताबिक 2030 तक दुनिया के 70 करोड़ लोगों के सामने सूखे के कारण पलायन के हालात पैदा हो जाएंगे.. अगर सिर्फ़ पानी की किल्लत की बात करें तो दुनिया की 40% आबादी पानी की कमी से जूझ रही है. अनुमानों के मुताबिक सन 1900 से अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग सूखे की वजह से मारे जा चुके हैं और दो अरब से ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हो चुके हैं.

वैसे मिट्टी का कटाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया रही है क्योंकि मिट्टी का संघर्ष हमेशा से पानी और हवा से रहा है. दोनों ने ही मिट्टी को उड़ाया है या काटा है जिसकी वजह से धरती की सबसे ऊपर की मिट्टी जिसे टॉप सॉयल कहा जाता है, उसमें कटाव होता रहा है. लेकिन मानव जनित कारणों से और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी घटनाओं से मिट्टी का कटाव बढ़ गया है. दो से तीन सेंटीमीटर टॉप सॉयल बनने में एक हज़ार साल तक लग सकते हैं और ख़त्म होने में बस कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ महीने. मिट्टी की ये सबसे ऊपरी सतह सबसे अधिक उर्वर होती है. साफ़ है कि उर्वरता पर असर के कारण मिट्टी के कटाव का असर खाद्यान्न की उपलब्धता पर पड़ता है. अमेरिकी अख़बार द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 24 अरब टन उर्वर मिट्टी ख़त्म हो रही है. कई वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस रफ़्तार से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है उससे अगले साठ साल में धरती की ऊपर की पूरी मिट्टी ख़त्म हो जाएगी. कुछ वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक अमेरिका में कुदरत जिस रफ़्तार से मिट्टी बना सकती है उससे दस गुना ज़्यादा रफ़्तार से मिट्टी का कटाव हो रहा है.

हालांकि, मिट्टी के कटाव को रोकने के तरीके हैं. लेकिन उन्हें लेकर जागरूकता बहुत कम है या फिर लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे. मानवीय गतिविधियों के कारण धरती के सीने पर बस इतने ही अन्याय नहीं हो रहे. धरती के लिए एक बहुत बड़ी आफत हमने प्लास्टिक के कचरे के शक्ल में पैदा की है और ये प्लास्टिक हमारे लिए ही आफ़त बन चुका है. माइक्रोप्लास्टिक्स की शक्ल में हमारे खून में बह रहा है, हमारे शरीर का हिस्सा बनकर हमें बीमार कर रहा है. प्लास्टिक धरती की धमनियों में भी इसी तरह बह रहा है. हर रोज कूड़े के कम से कम 2 हजा़र ट्रकों के बराबर प्लास्टिक नदियों, झीलों और समुद्र में बहाया जा रहा है. प्लास्टिक्स में मौजूद ख़तरनाक रसायन पानी को विषैला कर रहे हैं, जलीय जीव जंतुओं और वनस्पति के लिए आफ़त बन गए हैं. हर साल 2 से सवा दो करोड़ टन प्लास्टिक नदियों, झीलों और समुद्र में बहाया जा रहा है. मिट्टी भी प्लास्टिक से विषैली हो चुकी है. प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है इसलिए सैकड़ों साल तक मिट्टी में पड़ा रहता है लेकिन उसमें मिलता ही नहीं. यही वजह है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम होना चाहिए और प्लास्टिक की हर चीज़ को रिसाइकिल किया जाना चाहिए वर्ना वो धरती और उसकी धमनियों का दम घोंट देगा.

इस तरह प्लास्टिक के प्रदूषण और आबो हवा के गर्म होने का असर धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों पर भी पड़ रहा है. वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक औद्योगिक क्रांति के दौर में जंतुओं के विलुप्त होने की जो रफ़्तार थी वो पचास साल पहले तक चालीस गुना ज़्यादा हो चुकी है. अनुमान के मुताबिक धरती पर हर 20 मिनट में किसी जीव-जंतु की एक प्रजाति विलुप्त हो रही है. कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि और साल 2050 आते-आते धरती की जेनेटिक विविधता की 30% पूरी तरह ख़त्म हो सकती है. इक्कीसवीं सदी का अंत होते होते धरती पर जीवों की क़रीब आधी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी.

प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था International Union for Conservation of Nature (IUCN) दुनिया में विलुप्ति के ख़तरे की ओर बढ़ रहे जीव जंतुओं, वनस्पतियों पर नज़र रखती है. IUCN की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने जीव-जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियों का अब तक आकलन किया गया है उनमें 1 लाख 69 हज़ार प्रजातियों को IUCN ने रेड लिस्ट में रखा यानी जिन पर ख़तरा मंडरा रहा है और इनमें से भी 28% 47 हज़ार प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं.

धरती के सामने चुनौतियों पर जितनी बात की जाए, उतनी कम है... इसलिए बेहतर है कि कम को ही ज़्यादा समझें और जितनी जल्दी हो सके विनाश की ओर बढ़ते कदमों को पीछे खींच लें.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं