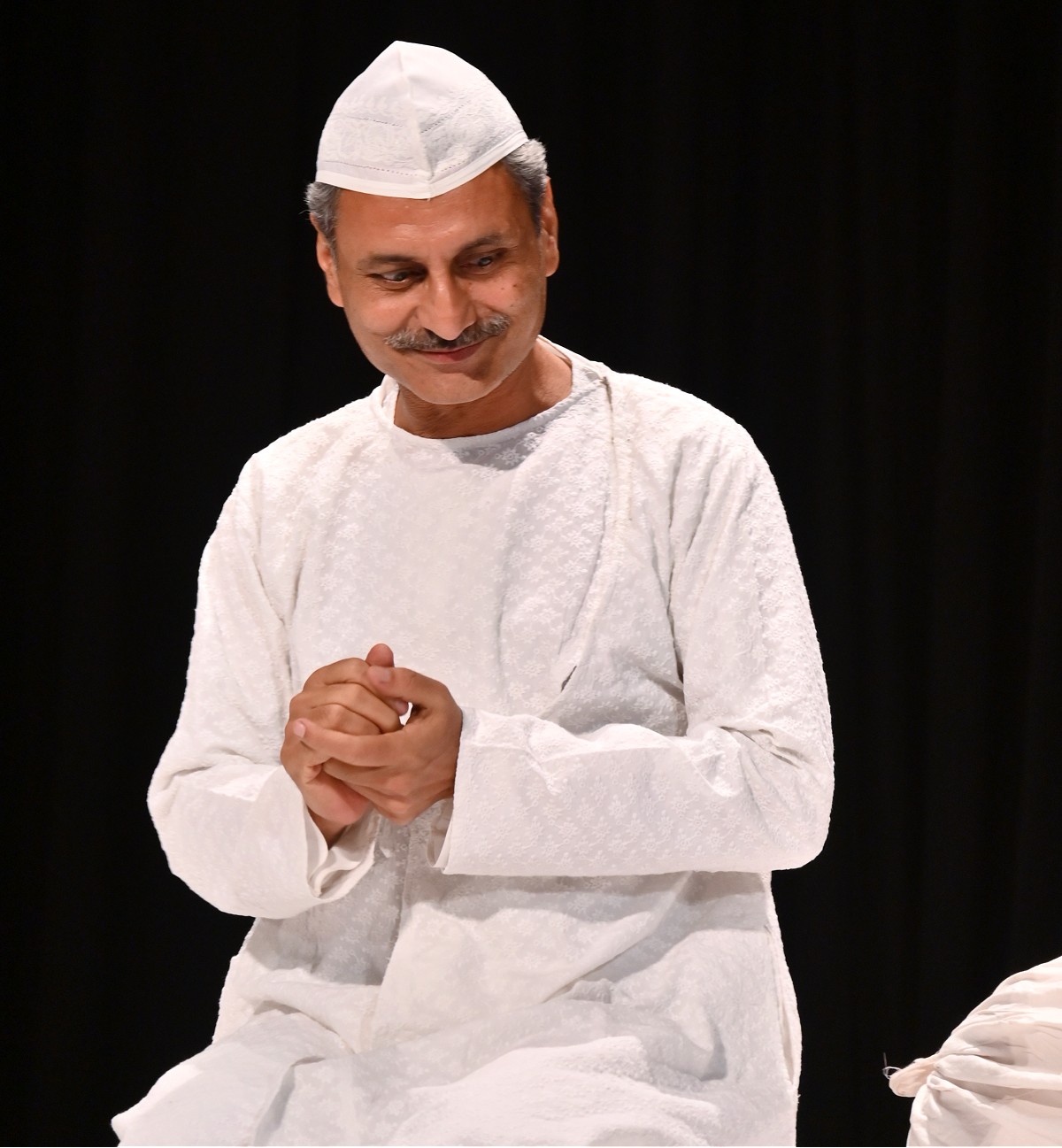

इस रविवार दिल्ली के हैबिटाट सेंटर में गुरुदत्त की याद गूंजती रही. रोशनी और छाया का जो खेल वह परदे पर करते रहे, उसे उनकी जिंदगी और उनकी फिल्मों के संदर्भ में मशहूर दास्तानगो और लेखक महमूद फारूकी ने अपनी दास्तान में कुछ इस तरह उतार दिया कि यह बस गुरुदत्त का नहीं, हिंदी सिनेमा की आमद का अफसाना हो गया. करीब ढाई घंटे की इस दास्तान में वह पूरा जमाना शामिल था जब हिंदी फिल्में अपना व्याकरण खोज रही थीं और देश-दुनिया की हकीकत को जादू में बदलने के रास्ते निकाल रही थीं. महमूद ने बहुत दिलचस्प ढंग से और बहुत विस्तार में उस दौर को बयान किया है. इसमें स्टूडियो सिस्टम के बनने और बिखर जाने की कहानी है, आजादी के दौर की कशमकश है, एक तबके के पास बेईमानी भरे तरीकों से आ रहे बेशुमार पैसे का जिक्र है जिससे वह फिल्में बनाने का ख्वाब पूरा कर रहा है और स्टूडियो सिस्टम को तोड़ कर नई तरह की फिल्म-निर्माण संस्कृति बना रहा है. महमूद याद दिलाते हैं कि इन सबके बीच 40 के दशक में बनी अशोक कुमार और मुमताज की 'किस्मत' पहली ब्लॉक बस्टर फिल्म साबित हुई और इसने भाइयों के बिछुड़ने का वह फॉर्मूला दिया जो आने वाले वर्षों तक तमाम हिंदी फिल्मों में दुहराया जाता रहा. वे चेतन आनंद के 'नीचा नगर' की बात करते हैं और विमल राय की 'दो बीघा जमीन' को भी याद करते हैं.

इन सबके बीच गुरुदत्त कहां हैं? वे उदयशंकर की नृत्य मंडली में नृत्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं. वह अधूरा छूट जाता है. इसके बाद उन्हें प्रभात स्टूडियोज में नौकरी मिलती है. एक दिन वे देखते हैं कि उनके सामने एक शख्स उनके कपड़े पहन कर खड़ा है. वह शख़्स भी अचरज से देख रहा है कि गुरुदत्त उसके कपड़े पहने खड़े हैं- यह देव आनंद थे और इसी के साथ ऐसी दोस्ती की शुरुआत थी जिसने आने वाले वर्षों में हिंदी सिनेमा की यादगार बाजी खेली.

महमूद यह दास्तान बहुत दिलचस्प ढंग से सुनाते हैं. गुरुदत्त की कशमकश, फिल्मों और अपने कामकाज को लेकर उनका जुनून, कलाकारों को चुनने का उनका अनूठा ढंग, फिल्म-निर्माण की उनकी बारीक समझ, कैमरे के खेल पर उनकी पकड़- ये सब एक तरफ हैं और जिंदगी को सहेज न पाने की उनकी विडंबना, गीता दत्त के साथ मोहब्बत और टूटन की वह कहानी जो बिल्कुल आखिरी लम्हों तक इसरार और इंतजार का झूला झूलती रही, कामयाबी के चमकते शिखर पर अकेले पड़ते जाने की त्रासदी- ये सब दूसरी तरफ- और इन दोनों छोरों के बीच चलती दास्तान कभी-कभी मुस्कुराने को, कभी गुनगुनाने को मजबूर करती है और कभी बिल्कुल खामोश छोड़ जाती है.

'प्यासा' को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं. सबको लग रहा है कि यह नाकाम फिल्म साबित होगी. इस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए पहले दिलीप कुमार को साइन करने की बात है. लेकिन दिलीप कुमार इस फिल्म से क्यों नहीं जुड़े, इसकी कई कहानियां बताई जाती हैं. आखिरकार दिलीप कुमार की जगह खुद गुरुदत्त यह भूमिका अदा करते हैं और फिल्म बिल्कुल इतिहास बना डालती है. 'प्यासा' में अहम भूमिका निभाने वाली वहीदा रहमान गुरुदत्त की ही फिल्म 'सीआइडी' के साथ हिंदी सिनेमा में और गुरुदत्त के संसार में दाखिल होती हैं. उन्हें सुझाया जाता है कि वे नाम बदलें. वे तैयार नहीं होतीं. वे शर्त रखती हैं कि अपनी पोशाक खुद वे तय करेंगी. सब अंदेशे में हैं- लेकिन गुरुदत्त को भरोसा है कि उन्होंने बिल्कुल सही चुनाव किया है. इतिहास बताता है कि चुनाव सही था.

दरअसल, यह एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी का बेहद त्रासद अंत है. दो बिल्कुल अलग मिजाज के लोग एक-दूसरे से जुड़ गए हैं और एक-दूसरे की उम्मीदों और एक-दूसरे के ख्वाबों में खलल भी डाल रहे हैं. दोनों शराब पीते हैं, दोनों झगड़ते हैं और गुरुदत्त गीता दत्त पर कभी-कभी हाथ भी उठा देते हैं. यह एक महान फिल्मकार की शख्सियत का वह पहलू है, जिसे करीब से देखने-समझने की जरूरत है.

महमूद फारूकी अपनी दास्तानों में बहुत सारी बातें जोड़ते हैं. उनकी दास्तानें बस किसी किरदार या विषय तक महदूद नहीं रहतीं,. बल्कि उनमें पूरे जमाने का शोर चला आता है और इस शोर के पार की वह चुप्पी भी- जो किसी किरदार को कभी गढ़ती और कभी तोड़ती है. ये फन बस सूचनाएं इकट्ठा करने से नहीं आता, बल्कि कला और जिंदगी को समझने से, उसमें गहराई से उतरने से, उसकी तहों को पहचानने से और उनमें से नई तहें निकालने की काबिलियत से आता है.

हम पाते हैं कि यह दास्तान गुरुदत्त से शुरू होकर गुरुदत्त तक ही खत्म नहीं होती, इसमें देवानंद चले आते हैं, अबरार अल्वी चले आते हैं, जॉनी वॉकर चले आते हैं, कैमरामैन वीके मूर्ति दिखते हैं, गीता दत्त और वहीदा रहमान तो होती ही होती हैं, एक कसक चली आती है कि गुरुदत्त ने इतना कुछ किया, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा जो अनाथों की तरह अलग-अलग रिश्तेदारों के यहां पले और फिर इन सबसे निकलता जिंदगी का एक फलसफा भी चला आता है. महमूद याद दिलाते हैं कि हार भी एक हकीकत है जो कभी पीछा नहीं छोड़ती- जिंदगी मौत के आगे हार जाती है और जवानी बुढ़ापे के आगे हार जाती है. लेकिन वे याद दिलाते हैं कि दरअसल ये मौत की नहीं, जिंदगी की फतह है- क्योंकि उम्मीद हम ज़िंदगी से ही रखते हैं. महमूद बताते हैं कि आने वाले वर्षों में गुरुदत्त की कितनी अधूरी योजनाओं से कितनी कामयाब फिल्में बनीं.

वैसे इस दास्तानगोई में एक खास बात और थी- महमूद का बदला हुआ अंदाज. महमूद की अब तक जो दास्तानें मैंने देखी हैं, उन सबमें वे बहुत संजीदा ढंग से सिर्फ अपनी कहन के जादू से दर्शकों को बांधे रखते हैं. लेकिन इस दास्तान में वे गा भी रहे थे, दर्शकों-श्रोताओं को जोड़ भी रहे थे. उन्होंने दास्तान कुछ इस तरह तैयार की थी कि फिल्मों के नाम, गीतों के नाम अचानक उनके साथ- और कभी-कभी उनसे पहले- दर्शक याद करने लगें, गुनगुनाने लगें. ये एक कामयाब अंदाज था जिसने दर्शकों को लगातार अपने साथ जोड़े रखा. हालांकि ढाई घंटे बाद जब लोग प्रेक्षागृह से निकले तो उनके होठों पर मुस्कुराहट भी थी और उनके दिलों में कुछ सन्नाटा भी था- सृजन के धुंधलके और शोहरत की चमक के बीच भटकते एक नायाब कलाकार की जिंदगी के अंत से पैदा सन्नाटा-यह एहसास दिलाता हुआ कि शायद प्रतिभाएं खुद को जला कर ही अपनी बेहतरीन कृतियां रच पाती हैं.