किताब पुरानी है और छात्रों के बीच लोकप्रिय है। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और छात्रों की अनेक पीढ़ियों ने इसे पढ़ा है। यह बिपन चंद्र, केएन पणिक्कर, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी और सुचेता महाजन द्वारा लिखी गई और पहले अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के ही 'हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय' ने इसका अनुवाद प्रकाशित किया था।

जो किताब 30 साल से बिक और पढ़ी जा रही हो, उस पर आज अचानक हंगामा क्यों...? ध्यान रहे, किताब से नाराजगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हो, ऐसा नहीं है। राज्यसभा के उपसभापति कांग्रेस के हैं। उनके अलावा दूसरी पार्टियों ने भी भगत सिंह और उनके साथियों को 'क्रांतिकारी आतंकवादी' कहने पर क्षोभ ज़ाहिर किया है।

इस ऐतराज़ के मुताबिक़ अपने स्वाधीनता सेनानियों को आतंकवादी कहना उनका अपमान है। आज जो माहौल है, उसमें यह आपत्ति ठीक ही जान पड़ती है। आतंक ने एक खास मायने हासिल कर लिए हैं। अपने-अपने नायकों को कैसे आतंकवादी कहना बर्दाश्त कर सकते हैं...?

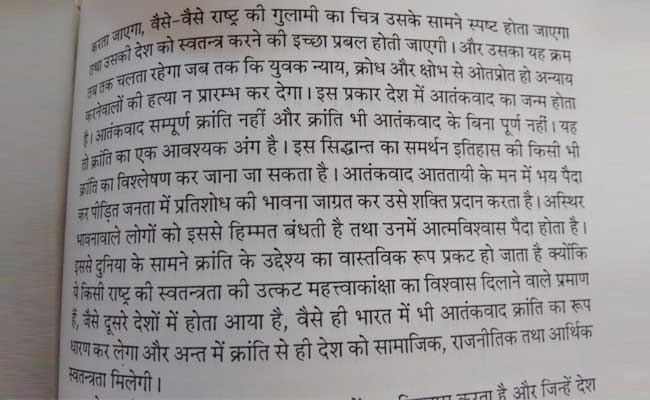

इस टिप्पणी में इस पर बहस करने का इरादा नहीं है कि भगत सिंह और उनके साथियों या मास्टर सूर्य सेन, आदि को 'क्रांतिकारी आतंकवादी' के रूप में वर्णित करना उचित है या नहीं। जिन्होंने इन क्रांतिकारियों के दस्तावेज़ पढ़े हैं, वे जानते हैं कि वे खुद अपने संघर्ष के तरीके को आतंकवादी कहते थे। 2004 में आधार प्रकाशन से प्रकाशित, चमन लाल द्वारा संपादित 'भगत सिंह के दस्तावेज़' के पृष्ठ संख्या 241 के पहले पैराग्राफ को पढ़ना ही काफी होगा। तो, क्या हम भगत सिंह की इस किताब को भी बाज़ार से हटाने की सिफारिश करेंगे...? क्या हम यह कहेंगे कि बेचारे क्रांतिकारी खुद अपने बारे में जो कह रहे थे, वह किसी बेहोशी या जोश के लम्हे में कह रहे थे और उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं...?

लेकिन इस लोकप्रिय क्रोध के आगे ज्ञान और विवेक कैसे ठहर सकता है...? जिस पर इनके पोषण की जिम्मेदारी है, यानी विश्वविद्यालय, उसने हमेशा की तरह इस बार भी घुटने टेक दिए। याद कीजिए, कुछ साल पहले एके रामानुजन के लेख 'तीन सौ रामायण' को इसी तरह राम और सीता के अपमान के आरोप में दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपनी पाठ-सूची से हटा दिया था। लगभग उसी समय बंबई विश्वविद्यालय ने रोहिंगटन मिस्त्री के उपन्यास को हटा दिया था। उसके आस-पास अमरीकी विदुषी वेंडी डॉनिगर की पुस्तक पर हंगामा करके उसे भी बाज़ार से हटवा दिया गया था। इस बीच ऐसी कई किताबें हैं, जिन्हें प्रकाशकों ने राष्ट्रवादी भय के चलते छापने से मना कर दिया।

विश्वविद्यालयों और प्रकाशकों के इस बर्ताव से कुछ सवाल उठते हैं। अगर विश्वविद्यालय विद्वानों और लेखकों के साथ न खड़े होंगे, तो कौन होगा...? आखिर यह ज्ञान का व्यापार है और इसमें विवाद के बिना नवीन ज्ञान का सृजन संभव नहीं। अगर परिसरों से विवाद को ही बहिष्कृत कर दिया जाए तो फिर ज्ञान के निर्माण की गुंजाइश कहां बचती है...? क्या कक्षा और परिसर मात्र सुरक्षित चर्चा की जगह में शेष हो जाएंगे...?

उसी तरह प्रकाशक भी अगर किताबें सिर्फ मुनाफे के लिए छापते हैं और विवाद होने पर अपने लेखकों के साथ खड़े नहीं होते तो प्रकाशन की नैतिकता क्या है...? हमें बताया गया है पिछले सालों में प्रकाशक ऐसी किताबों को छापने से पहले कानूनी राय लेने लगे हैं और वकीलों द्वारा कोई भी आशंका जाहिर करते ही किताब छापने से मना कर देते हैं। दिलचस्प विडम्बना यह है कि ये बातें कहीं रिकॉर्ड पर नहीं लाई जातीं, इसलिए मुद्दा भी नहीं बन पातीं। दूसरे, लेखक भी यह सब कुछ जानने के बावजूद प्रकाशकों के खिलाफ सार्वजनिक क्षोभ या विरोध व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं और प्रकाशक को नाराज़ करने पर अगली किताब के न छपने का खतरा अलग है। इसका तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि कानूनी आपत्ति के चलते किताबों से क्या कुछ हटा दिया गया है।

कई लोग यह कहते पाए जाते हैं कि पढ़ने को इतना कुछ है, फिर बेकार ही इस तरह की विवादास्पद चीज़ों को पढ़ाने पर जोर क्यों...? ज़रूरी पढ़ाई क्या है और फालतू या छोड़ दिए जाने लायक क्या है, इस पर कैसे विचार किया जाए...? इस तर्क से कहानी, कविता, उपन्यास, आदि सब अतिरिक्त हैं, इनके न पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता, ज़िन्दगी तो चलती ही रह सकती है, लेकिन इस तर्क को थोड़ा बढ़ा दें, तो पढ़ना मात्र ही जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं।

आश्चर्य नहीं है कि बहुत वक्त नहीं हुआ, पढ़ना इतना सुरक्षित न था, जितना आज समझा जाता है। वे औरतें अभी भी ज़िंदा हैं, जिन्हें पढ़ने पर सजा मिली हो, या जो उस वजह से बदनाम की गई हों। पढ़ने वाली बहू लाज़िमी तौर पर घर के बड़े-बूढ़ों की इज़्ज़त नहीं करेगी, यह ख्याल आम था और हर स्त्री का परम लक्ष्य समाज ने कहीं की बहू होना तय कर रखा था।

पढ़ना भारत में 'शूद्र' कहे जाने वालों के लिए भी आवश्यक नहीं माना जाता था। ऐसा करने पर उन्हें दंड मिलना ही था। ऐसा करके प्रभु जातियों ने ठीक ही किया था अपने हित के लिए, क्योंकि जब 'शूद्र' पढ़ने लगे, तो जाति-व्यवस्था की वैधता ही खत्म होने लगी और उनके प्रभुत्व पर भी सवाल उठे। यह बात सिर्फ भारत तक सीमित हो, ऐसा भी नहीं।

ताज्जुब नहीं कि पढ़ने पर नियंत्रण रखने में हर सत्ता की दिलचस्पी रहती है। जनतंत्र अगर बाकी व्यवस्थाओं से बेहतर है तो इस कारण भी कि उसमें जनता को अपनी मर्ज़ी का पढ़ने की आज़ादी है। लेकिन धर्म, नैतिकता और दूसरी राज्येतर व्यवस्थाएं राज्य पर दबाव डालती ही रहती हैं।

जो सभ्य समाज हैं, उनमें इस तरह के विवादों पर निर्णय करने के तरीके हैं। अगर आधुनिक भारत के इतिहास की किसी पुस्तक पर किसी तरह का ऐतराज़ है, तो कायदा यह होना चाहिए कि उसके विशेषज्ञों से राय-मशविरा किया जाए। जिसे स्वाधीनता आन्दोलन का कुछ पता नहीं, जिसने उस दौर के दस्तावेजों का सावधानी से अध्ययन नहीं किया, वह आखिर इस मसले पर किस अधिकार से बोल सकता है...?

कोई भी ख्याल रखना एक बात है, लेकिन वह पर्याप्त सूचनाओं पर आधारित और उनसे प्रमाणित हुए बिना ज्ञान के क्षेत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिपन चंद्र और अन्य विद्वानों के वर्षों के शोध के बाद लिखी किताब पर विचार रखने का अधिकार उनके जितना ही बौद्धिक श्रम करने वालों के पास है, भाषणबाजी करने वालों के पास नहीं। इस अधिकार का दावा अब हमारे विश्वविद्यालय नहीं कर पा रहे हैं और अपने विद्वानों को भीड़ के न्याय के सुपुर्द कर रहे हैं, यह चिंता का विषय है।

अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और टिप्पणीकार हैं...

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं। इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति एनडीटीवी उत्तरदायी नहीं है। इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं। इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार एनडीटीवी के नहीं हैं, तथा एनडीटीवी उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।