अब से कुछेक साल पहले तक ही तो रिजल्ट बड़े आराम से आते थे. खासकर बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जानने के लिए खासी मशक्कत की जाती थी. या तो दूसरे दिन तक अखबार का इंतजार होता था, जिसमें बारीक-बारीक फोंट साइज में अपना रोल नंबर खोजने की एक भारी कयावद होती थी, या फिर गांव—गांव से मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोग राजधानी आते थे, और रिजल्ट की बुकलेट लेकर वापस लौटते थे. इस पूरी प्रक्रिया में यदि कुछ मिलता था वो एक वक्त था. इस वक्त में तमाम मन की बातें, सलाहें, सब कुछ शामिल होती थीं. अब एक क्लिक पर रिजल्ट आ जाता है.

सूचना तकनीक का यही सबसे बड़ा फायदा है, लेकिन उतनी ही तेजी से आत्महत्या की खबरें भी आती हैं, तो हमें अंदर तक हिला देती हैं, विकास का यह भी एक चेहरा है.

संयुक्त परिवारों में बसा हमारा समाज पहले ऐसा नहीं था, न ही खुद के जीवन को यूं समाप्त कर लेने का चाल-चलन भी इतना गंभीर नहीं था. चाहे किसानों के संदर्भ में ले लें, चाहें गंभीर बीमारियों के संदर्भ में ले लें, चाहे पारिवारिक मामलों में ले लें, या स्टूडेंट के मामले में ही ले लें, मौजूदा भारतीय संदर्भ में बदलती वस्तुस्थिति अब हमें चौंकाती है.

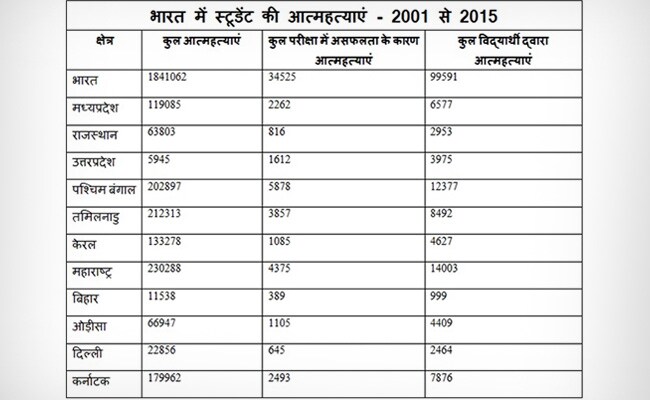

हमारे देश में पिछले 15 सालों में हर एक घंटे में चार लोग कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आत्महत्या करते हैं. इन डेढ़ दशकों में भारत में लगभग 18.41 लाख लोगों ने आत्महत्या की है. जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं, जिनमें लाखों लोगों को जीवन में मुक्ति का रास्ता दिखाई नहीं देता. उन्हें ख़ुदकुशी में मुक्ति का रास्ता दिखाई देता है. ये तथ्य हमें अपने समाज, अपनी राजनीति, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने वर्तमान तानेबाने, अपनी शिक्षा समेत सभी पहलुओं पर एक बार फिर से विचार करने और बदलने को मजबूर करते हैं.

इन 15 सालों की अवधि में 34,525 आत्महत्याएं इस कारण हुईं क्योंकि आत्महत्या करने वाला परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था. हमारी भेदभाव से भरपूर असमान शिक्षा प्रणाली पर क्यों विचार नहीं होना चाहिए, जो हज़ारों बच्चों को आत्महत्या का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए बाध्य करती हो.

जिस तरह की प्रतिस्पर्धा हमने शिक्षा व्यवस्था में डाली है. वह आखिर में आत्महत्या का कारण बनती है. हमारे मन में यह सवाल क्यों नहीं खड़ा होता है कि शिक्षा जीवन का निर्माण करने वाली होनी चाहिए या जीवन को समाप्त करने वाली. बात अब केवल उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने तक ही सीमित नहीं है; अब बच्चे हांके जाते हैं 100 फ़ीसदी अंकों की तरफ; अगर जीवन में कुछ बनना है तो 100 फीसदी अंक चाहिए; जीवन में कुछ बनने का मतलब क्या है ? डाक्टर, इंजीनियर, महाप्रबंधक या फिर अच्छा खिलाड़ी, कवि, साहित्यकार, चित्रकार भी इसमें शामिल हैं. आखिर कैसे शिक्षा का ध्येय नौकरी पाना ही बना दिया जाता है और हमें इस बात का पता भी नहीं चलता. शिक्षा को बोझिल बना दिया जाता है और हमें पता ही नहीं चलता. बच्चे क्यों स्कूल की कक्षाओं से ज्यादा समर कैंप को पसंद करते हैं.

क्या भारत में बच्चों की आत्महत्याओं को रोकने की कोई ठोस कार्यनीति है, सिवाय एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर देने के सिवाय! सरकार नहीं, संकट परिवार नाम की संस्था और समाज नाम के दायरे में भी भरपूर है. हर कोई बच्चों पर अपनी इच्छाओं का गट्ठर रखता जा रहा है. जीवन में हर एक दिन में उनसे चार दिन जीने की उम्मीद की जा रही है. शिक्षा से लेकर कौशल निर्माण तक उन्हें प्रताड़ित ही कर रहा है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परिवार, समाज और बाज़ार उनसे जीवन की हर विलासिता को जुटा लाने की उम्मीद करते हैं, इसके लिए बच्चों को अपना निजी व्यक्तित्व बनाने का अवसर ही नहीं मिलता है. ऐसे में परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने या घरेलू समस्याएं होने या फिर प्रेम में असफल हो जाने पर वे तुरत-फुरत आत्महत्या का कदम उठाते हैं. यह वक्त की जरूरत है कि हम बच्चों को संयम और विचार करना सिखाएं. उन्हें हम आत्महत्या के लिए मजबूर न करें.

राकेश कुमार मालवीय एनएफआई के पूर्व फेलो हैं, और सामाजिक सरोकार के मसलों पर शोधरत हैं

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) : इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं. इस आलेख में दी गई किसी भी सूचना की सटीकता, संपूर्णता, व्यावहारिकता अथवा सच्चाई के प्रति NDTV उत्तरदायी नहीं है. इस आलेख में सभी सूचनाएं ज्यों की त्यों प्रस्तुत की गई हैं. इस आलेख में दी गई कोई भी सूचना अथवा तथ्य अथवा व्यक्त किए गए विचार NDTV के नहीं हैं, तथा NDTV उनके लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है.