100 Years of RSS: राष्ट्रवादी विचारधारा की ऐतिहासिक यात्रा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस साल अपनी यात्रा के सौ साल पूरे कर रहा है. उसकी अबतक की यात्रा को याद कर रहे हैं डॉक्टर संदीप चटर्जी.

भारतीय इतिहास के आधुनिक काल खंड में जिन संगठनों ने अपनी वैचारिक भूमिका और अनुशासन के द्वारा सामाजिक जीवन में व्यापक प्रभाव डाला है, उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अग्रणी है. सन 1925 में नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने जिस संगठन की स्थापना की थी, आज वह अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है. इस संगठन की सौ सालों की यात्रा केवल इसकी अकेली यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारत वर्ष के आत्मा के पुनर्जागरण की यात्रा है जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल खंड के एक विशेष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होती है. जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय चेतना और सभ्यता की निरंतरता की बातें संघ करता रहा है, उसकी जड़ें हमें बंकिम चंद्र, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद की रचनाओं में मिलती हैं.

संघ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय राष्ट्र के सांस्कृतिक आधार सुदूर वैदिक काल से अनवरत पुष्ट होती रही है. इस सभ्यता में आंतरिक और वाह्य ना जाने कितने ही तत्व घुल मिल गए. इसकी व्यापकता प्रकृति पूजा से गूढ औपनिषदिक दर्शन, बौद्ध और जैन मत, भक्ति और लोक संस्कृति तक में दिखता है. इन सबका समावेश ही भारतीय संस्कृति है. हालांकि इस सांस्कृतिक निरंतरता में दो बड़े विराम आए, पहला मध्यकालीन इस्लामिक आक्रमणों से और दूसरा यूरोपीय औपनिवेशिक सत्ता के आने से. दोनों ही बार भारत के सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रहार किया गया. हालांकि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रहार की तीव्रता अधिक इस कारण से थी क्योंकि यूरोप एक औद्योगिक और तकनीकी रूप से समृद्ध महादेश बन चुका था. मध्यकाल से लेकर ब्रिटिश काल तक विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध भारतीय जनता हमेशा एकबद्ध होकर प्रतिकार करती रही है. किन्तु ये विरोध ब्रिटिश काल में अधिक तीव्र हुए. बीसवीं शताब्दी का भारत गहन उथल-पुथल का समय था. 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम असफल भले हुआ, पर उसने ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों की नींव डाली. 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल पुनर्जागरण ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर पैदा की. अंग्रेजी शिक्षा और मिशनरी गतिविधियों के बीच भारतीय बुद्धिजीवियों ने अपनी पहचान की खोज आरंभ की. उस दौर के बुद्धिजीवियों को अपनी पहचान तलाशते हुए भारत के प्राचीन काल खंड की यात्रा करनी पड़ी. ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीयों पर कई प्रकार के लांछन लगाए गए. हमें बर्बर कहा गया. भारतीय सभ्यता और हिन्दू धर्म को ईसाई मिशनरियों ने शैतानी पंथ बताया. इन सबका संगठित उत्तर बंकिम चंद्र जैसे लेखकों ने अपनी रचनाओं में दिया. उन्होनें 'वंदे मातरम्' के माध्यम से भारतभूमि को देवी-स्वरूपा के रूप में प्रतिष्ठित किया. यह गीत केवल साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का घोष बन गया. बंकिम की यह रचना प्राचीन अथर्व वेदोक्त पृथ्वी सूक्त और पुराणों में भारत भूमि की महिमा के श्लोकों से प्रेरित है. भारतीयों की प्राचीन काल से ही भारत देश के प्रति माँ और पुत्र का ही संबंध रहा है. यह बात हमारे साहित्य में भली-भांति परिलक्षित होता है.

स्वामी विवेकानंद ने भारत की आत्मा को जागृत किया. उनके लिए धर्म केवल पूजा-पद्धति नहीं था, बल्कि एक जीवन-दर्शन था, जो राष्ट्रीय उत्थान का आधार बन सकता था. 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको' जैसी पुकार ने भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाया. उन्होंने देश मातृका को सजीव बताया. इस माँ की सजीवता उसके लोगों में है. उनका उत्थान ही माँ का उत्थान है. स्वामी विवेकानंद ने हिन्दू संस्कृति को ही भारतीय संस्कृति का मूल माना है. इसी में अन्य सभी पंथ मिल जाते हैं. अपने प्रसिद्ध शिकागो वक्तृता में वह शिव महिम्न् स्तोत्र के एक प्रसिद्ध श्लोक का जिक्र करते हैं, जिसमें विभिन्न पूजा पद्धतियों को एक ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है. यह बहुलतावादी दृष्टिकोण ही भारतीय संस्कृति का आधार है. यही हिन्दू चेतना है, जो सर्व-समावेशी है.

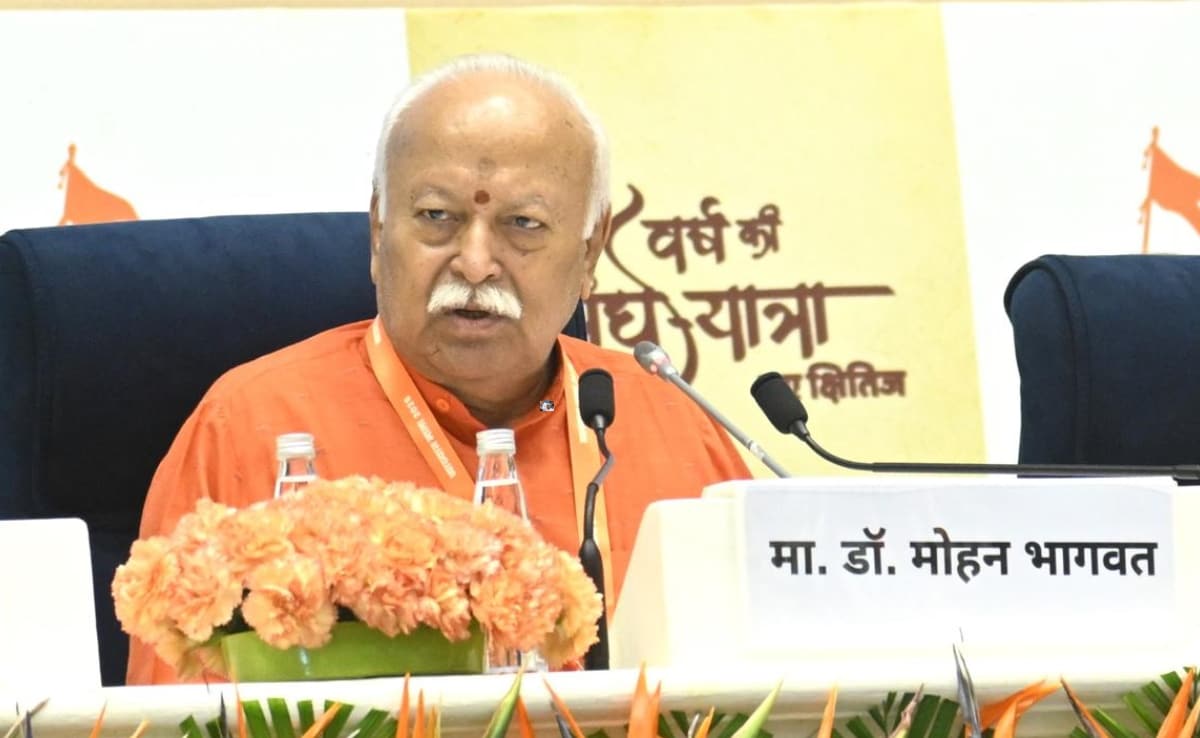

संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित व्याख्यानमाला में मोहन भागवत.

श्रीअरविंदो ने भारतीय राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक धरातल प्रदान किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत का राष्ट्रत्व केवल राजनीतिक स्वायत्तता से नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की रक्षा और विकास से परिभाषित होगा. अपनी प्रसिद्ध कृति भवानी मंदिर में वह भारत को ब्रह्मांड की आदि शक्ति भवानी का संरूप मानते है, और उसकी सेवा के लिए एक संगठित प्रयास की बात करते है, जिसमे अनुशासन, त्याग, शिक्षा और प्रशिक्षण का भाव होगा. इन तीनों महापुरुषों की शिक्षाओं का सार यही था कि भारतीय राष्ट्र का आधार उसकी हिंदू संस्कृति और अध्यात्म है.

संघ की स्थापना और विचारधारा

भारतीय राष्ट्र और उसकी चेतना के प्रति ऐसे ही भावों को आत्मसात कर 1925 के विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई. इसका उद्देश्य डा हेडगेवार ने राष्ट्रीय अनुशासन और इस राष्ट्र के आधार हिन्दू संस्कृति की रक्षा को कहा. संघ का ध्येय वाक्य 'संघे शक्तिः कलौ युगे' (कलियुग में शक्ति संगठन में है) इसी विचार को मूर्त रूप देता है. संघ के तीन मूलभूत तत्व थे, पहला, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा– भारत की पहचान उसके सनातन सांस्कृतिक Ethos में निहित है, जो अपने स्वरूप में हिंदू है. वैदिक, पौराणिक, जैन, बौद्ध, चार्वाक, सिख, प्रकृति पूजक सभी इस विराट हिंदू दर्शन के अविछेद्य अंग हैं. दूसरा, संघ ने व्यक्तिगत अनुशासन और चरित्र निर्माण को सर्वोपरि माना. बिना इनके राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है. समाज की जाग्रति भी उसके नागरिकों के चरित्र पर आधारित है, ऐसा भारतीय प्रज्ञा का मानना रहा है और संघ भी इसी को स्वीकार करता है. संघ का तीसरा और महत्वपूर्ण लक्ष्य है, संगठन की शक्ति– बिखरे हुए समाज को संगठित करना ही राष्ट्र निर्माण का आधार है. चूंकि हिंदू इस भूमि के नैसर्गिक निवासी हैं, अतः उनका उत्थान स्वयमेव राष्ट्र का उत्थान होगा. पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहां 'हिंदू' शब्द किसी संकुचित धार्मिक पहचान का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की समावेशी परंपरा का प्रतीक है.

संघ की स्थापना ऐसे काल में हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की महती भूमिका थी किन्तु उसकी भूमिका के परिणामों से कई सोचने-समझने वाले व्यक्तित्व निराश थे. 1920 के दशक तक भारत में एक प्रकार के मुस्लिम राजनीतिक अलगाववाद की शुरुआत हो चुकी थी. 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए दंगें भविष्य के लिए कड़े संदेश थे. ऐसे समय में प्रज्ञा संपन्न व्यक्तियों में तत्कालीन राजनीतिक आंदोलनों के लिए शंका की दृष्टि स्वाभाविक ही थी. डॉक्टर हेडगेवार ने इन प्रश्नों का उत्तर हिन्दू समाज को संगठित करने में देखा. उनके बाद संघ का कार्यभार माधव सदाशिव गोलवलकर ने संभाला. सही मायनों में संघ के दर्शन की नीव गोलवलकर ने रखी.

साल 1925 के विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी.

राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की भूमिका

स्वतंत्रता आंदोलन में संघ की प्रत्यक्ष भूमिका पर अनेक मत हैं. आलोचक कहते हैं कि संघ ने आंदोलन में अग्रिम पंक्ति की भूमिका नहीं निभाई, जबकि समर्थक मानते हैं कि संघ ने समाज के चरित्र और संगठन को सुदृढ़ करके अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम को आधार दिया. संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार स्वयं कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे. वो लोकमान्य तिलक की परंपरा से प्रभावित थे. स्वतंत्रता संग्राम के अनेक सेनानियों का संघ से संपर्क था. संघ के स्वयंसेवक 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' समेत कई आंदोलनों में व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे. हालांकि संघ ने संस्थागत स्तर पर प्रत्यक्ष राजनीतिक संघर्ष से दूरी बनाए रखी. इसका कारण था, उनका विश्वास कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक एकता और आत्मबल का निर्माण आवश्यक है. अंग्रेजी सत्ता विरोधी आंदोलनों के समय ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लिया. स्वयं श्री अरविंद जो प्रारंभ में क्रांतिकारी गतिविधियों में अग्रणी भूमिका में थे बाद के सालों में पुडुचेरी जाकर अध्यात्मिक साधना करते रहे, महर्षि रमण जैसे अध्यात्मिक पुरोधा ने कभी किसी राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया. रवींद्रनाथ ठाकुर भी किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन से दूर रहे. किन्तु इनमें से किसी के भी राष्ट्र भक्त होने पर कोई प्रश्न नहीं है. इन सबने अपने-अपने स्तर पर राष्ट्र के पुनर्जागरण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दिया है. ठीक ऐसे ही संघ का मुख्य उद्देश्य समाज को स्वाधीनता के बाद की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना था, इसके साथ ही अलगाववाद जैसे प्रवृति से लड़ने के लिए एक संगठित चेतना के विकास में अपनी भूमिका निभानी थी. संघ के स्वयंसेवकों के व्यक्तिगत बलिदान के अतिरिक्त भारत वर्ष के विभाजन की विभीषिका के समय पंजाब से आने वाले निस्सहाय हिंदू और सिक्खों को आत्मबल देने और हर प्रकार से उनकी सहायता करने में संघ ने जो भूमिका निभाई वह भूलने योग्य नहीं है.

आजादी के बाद: प्रतिबंध और चुनौतियाँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 1947 में देश विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक हिंसा ने राष्ट्र को झकझोर दिया. संघ ने राहत कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लिया. किंतु महात्मा गांधी की हत्या (1948) के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया. यद्यपि संघ पर आरोप सिद्ध नहीं हुए और न्यायालय ने उसे दोषमुक्त किया, लेकिन यह प्रतिबंध संगठन के लिए बड़ी चुनौती था. इसी दौर में संघ ने संविधान की मर्यादाओं को स्वीकार करते हुए स्वयं को सार्वजनिक जीवन में फिर से सक्रिय किया.

दूसरा बड़ा प्रतिबंध 1975 के आपातकाल के दौरान लगा. इंदिरा गांधी सरकार ने संघ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया. संघ ने भूमिगत रहकर लोकतंत्र की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई. बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ, तो संघ लोकतांत्रिक पुनःस्थापना का एक अहम स्तंभ माना गया.

स्वतंत्रता के बाद संघ की भूमिका

स्वतंत्रता के पश्चात संघ की भूमिका तीन प्रमुख क्षेत्रों में दिखाई देती है. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में संघ के वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती, शिक्षा भारती आदि हजारों सेवा-प्रकल्पों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास में योगदान. वनवासी कल्याण के प्रकल्पों से झारखंड जैसे वनवासी प्रधान इलाकों में ना जाने कितने ही गांव उपकृत हुए हैं. सांस्कृतिक जागरण के क्षेत्र में भी संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों ने अपनी महती भूमिका निभाई है. संघ ने भारतीय भाषाओं, परंपराओं और त्योहारों को सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बनाया. आज कल दिखने वाले भाषाई वैमनस्य का कारण कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति अपनत्व के बोध की कमी है. संघ के अनुशासन में भारत बोध ही एकमात्र बोध है, अन्य सभी बोध उसके अधीन है. अतः प्रादेशिकता, भाषाई श्रेष्ठता आदि का उसमें कोई स्थान नहीं है. इस देश के सभी नागरिक हिंदू हैं. यह हिंदू ही भारतीय है. अतः जो कुछ इस देश में है वह हमारा है. वैसे तो प्रारम्भिक वर्षों से ही संघ ने प्रत्यक्ष राजनीति से दूरी बना रखी थी, परंतु भारतीय जनसंघ (1951) और बाद में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उसकी वैचारिक छाया राजनीति में स्पष्ट दिखती है. इसके बाद भी राजनीतिक लक्ष्य कभी भी संघ का लक्ष्य नहीं रहा है. वह लक्ष्य भारत के लोगों के सर्वांगीण उत्थान का है, जिसमें राजनीति अपनी सकारात्मक भूमिका अवश्य निभा सकती है. संघ की कार्यप्रणाली पर संवाद की यह आवश्यकता आज भी बनी हुई है कि संघ को केवल पूर्वाग्रह से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक कार्य और दृष्टि से समझा जाना चाहिए.

शताब्दी वर्ष और आज का संदर्भ

2025 में संघ अपने 100 साल पूरे कर रहा है. इस उपलक्ष्य में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ की सार्थकता भारत के विश्वगुरु बनने में है. 'भारत माता की जय' केवल नारा नहीं, बल्कि तपस्या है. अब समय है कि भारत विश्व की समस्याओं के समाधान में सक्रिय योगदान दे. संघ को लेकर जैसा संशय उसको न जानने से उत्पन्न होता है, उसके बारे में भी सरसंघचालक ने विस्तार से बताया. संघ 'हिंदू' शब्द का उपयोग करता है, लेकिन इसका अर्थ केवल धर्म नहीं, यह 'वसुधैव कुटुंबकम' यानी समावेश का संदेश है. उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा की अन्य सभी उपासना-पंथ भारत में आए और यहीं रहेंगे. इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए. भारतीयता में विविधता और एकता का समन्वय है- एकरूपता के बिना भी एकता संभव है. सच्चे अर्थ में बहुलतावादी समन्वयकारी संस्कृति ही भारतीय/हिन्दू संस्कृति है.

आरएसएस संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को पुष्प अर्पित करते सरसंघचालक मोहन भागवत.

वक्तव्य को ध्यान से सुनने पर कई प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे. इन सौ वर्षों में संघ ने स्वयं को युगानुरूप ढालने का प्रयत्न किया है. भारतीय संस्कृति भी ऐसे ही स्वयं को युगों-युगों से समय के साथ परिवर्तित और परिवर्धित करती रही है. हालांकि इन परिवर्तनों के मध्य भी उसकी आत्मा की मूलभूत तत्वों की निरंतरता बनी हुई है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 साल की यह यात्रा भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक अनूठा अध्याय है. बंकिमचंद्र की 'वंदे मातरम्', विवेकानंद की 'उठो-जागो' की पुकार और श्री अरविंद के 'आध्यात्मिक राष्ट्रवाद' के सूत्र संघ की विचारधारा के मूल तत्व हैं. संघ की कार्यप्रणाली ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है, चाहे वह संगठन और सेवा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास हो या लोकतांत्रिक संघर्षों में भूमिका. आलोचनाओं और चुनौतियों के बावजूद संघ ने यह सिद्ध किया है कि संगठन, अनुशासन और समर्पण के बल पर एक राष्ट्र की आत्मा को जीवित रखा जा सकता है. आज जब संघ शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तब यह केवल उस संगठन से जुड़ा उत्सव नहीं है, बल्कि उस राष्ट्रीय आत्मा का उत्सव है, जिसने सदियों की गुलामी, विभाजन और संघर्ष के बाद भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखा है. विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताएं अपना 'स्व' खो चुकी हैं, एक मात्र भारतीय सभ्यता दो बड़े धक्कों के बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए हुए है. यह भारतीय समाज की अपनी शक्ति है. इसी समाज ने संघ जैसे संगठन को तैयार किया है. भारतीय समाज के 'स्व' को बचाने के निरंतर प्रयत्न का फल है संघ का निर्माण. पिछले सौ सालों से संघ अपने इस दायित्व का पालन करता आ रहा है. आने वाले समय में संघ का योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि वह भारत को विश्वगुरु बनाने की अपनी आकांक्षा को किस प्रकार समावेशी, मानवीय और वैश्विक दृष्टि से मूर्त रूप देता है.

डिस्केलमर: डॉक्टर संदीप चटर्जी, दिल्ली विश्विद्यालय के शहीद भगत सिंह कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं. इस लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उससे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.

-

पृथ्वी नारायण शाह से युवराज हृदयेंद्र तक, नेपाल के राजशाही की पढ़िए पूरी कहानी

नेपाल में कभी दबी आवाज से तो कभी जोरशोर से, राजतंत्र वापसी की मांग उठती रहती है. हालिया Gen Z क्रांति के दौरान भी ऐसा हुआ. पड़ोसी देश में राजशाही कैसे परवान चढ़ी और किस तरह खून में सनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो गई, इसकी दिलचस्प कहानी है.

-

बिहार: चुनाव से पहले नेताओं का कदमताल

कार्यकर्ता सम्मेलन और यात्राएं बिहार की राजनीति पर क्या असर डाल रही है या इनका क्या प्रभाव हो सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं अजीत कुमार झा.

-

महागठबंधन: राहुल-तेजस्वी की जोड़ी क्या कर पाएगी कमाल

बिहार में राजद, कांग्रेस, वामदलों और कुछ छोटे दलों का महागठबंधन एक बार फिर चुनावी समर में उतरेगा. क्या हैं इस गठबंधन के जीत की संभावनाएं बता रहे हैं अजीत कुमार झा.

-

बिहार: नीतीश कुमार के साये में बीजेपी

'डबल इंजन' की सरकार चलाने का दावा करने वाली बीजेपी बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की जूनियर पार्टनर बनकर क्यों रह गई है, बता रहे हैं अजीत कुमार झा,

-

इतिहास की तिजोरी में बंद भारत के बेशकीमती हीरों की अनोखी कहानी

गोलकुंडा की खानों से निकले द ग्रेट मुगल, ओरलोव, आगरा डायमंड, अहमदाबाद डायमंड, ब्रोलिटी ऑफ इंडिया जैसे न जाने कितने ऐसे हीरे हैं, जो कोहिनूर जितने ही बेशकीमती हैं.

-

माई, हम मुख्यमंत्री बन गईनी..जब लालू ने मां को सुनाई थी खुशखबरी, जवाब मिला- सरकारी नौकरी ना नु मिलल...

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDTV के सियासी किस्सों की फेहरिस्त में आज चर्चा उस कहानी की जब 46 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू पहली बार अपने गांव पहुंचे थे.

-

क्या सस्ता, क्या महंगा.. GST रिफॉर्म से जुड़ा हर पेच 75 सवालों के जवाब से आसान भाषा में समझिए

ये जीएसटी मिडिल, लोअर क्लास और गरीब तबकों की जेब पर बोझ घटाने के साथ उद्यमियों के लिए बिजनेस को आसान बनाएगा, ऐसा सरकार का कहना है.

-

Bihar Election 2025: एनडीए के छोटे दलों की बड़ी मांग

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ एनडीए में छोटे खिखाड़ियों की मांगों से कैसा है राजनीति माहौल और क्या है उसकी एकता का राज बता रहे हैं अजीत कुमार झा.

-

नीतीश कुमार: कितने मजबूत, कितने मजबूर

बिहार एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में आइए देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरा क्या है और उनकी राजनीति कैसी रही है.

-

रिपोर्टर की डायरी: बलविंदर के आंसू, नेपाली युवक की बेबसी... धराली और दर्द का वो सैलाब

धराली धीरे धीरे सदमे से उबर रहा है, लेकिन जिंदगी अभी भी थमी हुई है. 40 से 50 फीट तक का मलबा धराली के जिस्म को जकड़े हुए है. इससे वह कब आजाद होगा किसी को नहीं पता. NDTV रिपोर्टर किशोर रावत ने धराली के दर्द को करीब से देखा. बढ़िए एक रिपोर्टर की आंखोंदेखी...